Seguro ha escuchado miles de veces a alguien intentando vocalizar y pronunciar el nombre de las notas. Tal vez usted mismo lo ha hecho. O posiblemente su profesor de la asignatura de artes lo atormentó con estas sílabas para que se aprendiera alguna melodía en la flauta dulce.

Pero, alguna vez se había preguntado ¿de dónde proviene el nombre de las notas musicales?

Claramente el tema es bastante complejo. La historia y desarrollo de la notación musical abarca un poco más de veinticinco siglos, desde la Antigua Grecia, pasando por la Edad Media y hasta llegar a la notación musical moderna que se utiliza en la actualidad.

De manera breve y sin profundizar demasiado en teoría musical ni en conceptos complejos, hoy hablaremos de por qué la escala musical se divide en esas siete notas y cómo fue que se llegó a las sílabas con las que hoy las conocemos.

No obstante, le adelanto que la relación entre música y matemáticas es más estrecha que en cualquier otra de las artes, por lo que sí habrá un poquitín de rocket science. Pero nada de que preocuparse, no usaremos funciones trigonométricas ni tampoco las temidas funciones oscilantes de seno y coseno.

De igual forma, la historia de la música y del catolicismo estuvieron de la mano por varios siglos, por lo que también encontraremos un poco de religión, pero sólo con intenciones históricas.

Toda la naturaleza consiste en la armonía que brota de los números

Desde la época clásica griega se concibieron los primeros puntos de unión entre la música y las matemáticas. Pitágoras, el filósofo místico de los números, encontró que existía una relación directa entre los sonidos y la aritmética, creando una teoría matemática de la música:

Para sus experiencias y descubrimientos, el filósofo matemático utilizó un aparato llamado monocordio —algo parecido a una guitarra pero de una sola cuerda—. Este artefacto tenía la capacidad de poder modificar la longitud de su única cuerda y sonarla en sus diferentes proporciones.

De esta forma, Pitágoras encontró que al dividir la cuerda en diferentes fracciones de ½, ⅔, y ¾, se producían sonidos armoniosos, coherentes y puros.

Pitágoras llamó fundamental al sonido producido por la cuerda del monocordio vibrando libremente. Al sonido que producía la cuerda a ½ de su longitud original lo denominó primer armónico; al de ⅔ segundo armónico y al de ¾ tercer armónico.

Continuando con la búsqueda de relaciones aritméticas, se establecieron las leyes de los intervalos musicales regulares y se encontró que todos los modos de la armonía musical y las relaciones que la componen se pueden resolver mediante números proporcionales:

La altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda.

(Pitágoras)

Posteriormente se llamó octava perfecta al primer armónico, quinta justa al segundo armónico y cuarta justa al tercer armónico.

Estos sonidos y estas proporciones —los intervalos de octava, quinta y cuarta—, fueron la pieza clave del desarrollo de la teoría de la armonía musical y de la división de las notas en la escala musical.

Se establece entonces la afinación pitagórica, la que derivó hacia una gama musical de 7 sonidos, construida sobre intervalos de quinta justa, a razón de ⅔ de la longitud original del sonido fundamental, lo que se conoce en el argot musical como círculo de quintas.

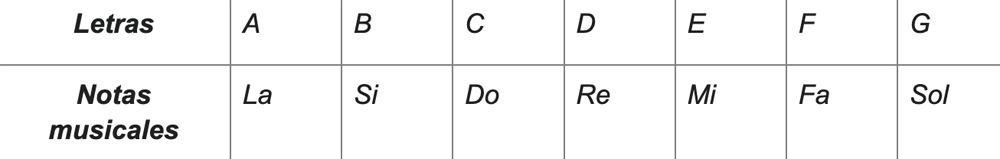

Durante los siguientes siglos, en la Edad Media, se debaten muchas propuestas y surgen los primeros esfuerzos por nombrar estos sonidos, siendo la más aceptada, la de utilizar símbolos alfabéticos para cada una de las notas: “A-B-C-D-E-F-G”.

No obstante, el impedimento de utilizar letras del abecedario era que en cada país y en cada lenguaje se tenían variaciones en la pronunciación de las letras y esto dificultaba y confundía la comunicación entre músicos y cómo interpretar la música, sobre todo en los servicios religiosos.

Por entonces, el Papa Gregorio Magno (540-604 d.C.), ordenó que se estableciera una única forma de cantar la misa, para así llevar la música cristiana a todos los rincones del Imperio Romano. Esta se cantaba en latín y su intención era ser una oración cantada.

Quien ora cantando, ora dos veces.

Canto Gregoriano

Este género musical se extendió por todos los monasterios, templos e iglesias del Imperio y con ello la música fue haciéndose cada vez más rica y compleja, por lo que exigía que se creara un nuevo sistema de escritura musical más detallado y preciso.

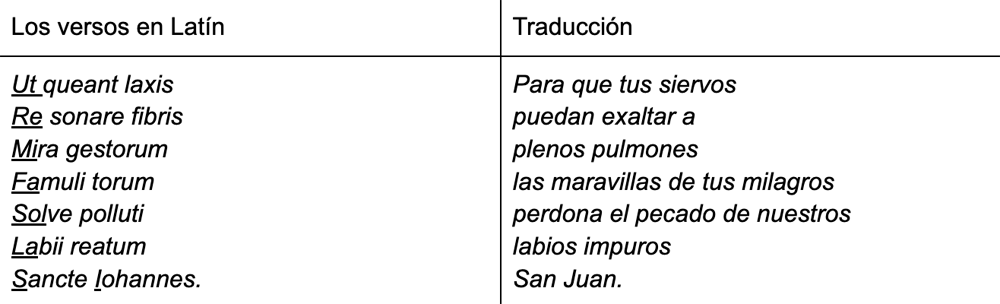

En el siglo XI, el monje benedictino italiano Guido D'Arezzo encontró unos versos, dedicados a San Juan Bautista, que le servirían de guía para nombrar las notas musicales:

Esta estrofa tenía la particularidad de que cada frase empezaba con una nota musical más aguda respecto a la que antecedía. Guido decidió utilizar la primera sílaba de cada frase para identificar las notas con las que se entonaban. Llamó a ese sistema de entonación solmización, que posteriormente se llamaría solfeo.

Así mismo, D´Arezzo creó el tetragrama, un patrón de cuatro líneas que sirvió para ubicar las notas más fácilmente, el cual utilizó para la enseñanza de la música. Tan atractivo y sencillo resultó este sistema, que rápidamente se popularizó y se introdujo en todas las escuelas eclesiásticas de música de la época.

Posiblemente se esté preguntando ¿qué pasa con el Do? Originalmente se utilizó la sílaba ut, tal como estaba en el verso dedicado a San Juan, sin embargo, en 1640 el musicólogo Giovanni Basttista Doni propuso en un tratado musical la necesidad de reemplazar el ut por la sílaba do para facilitar su vocalización.

Posiblemente sea casual que la propuesta coincidiera con la primera sílaba del apellido del musicólogo, pero el cambio se adoptó rápidamente por la comunidad musical.

Cabe también señalar que la nota si, derivada de las iniciales de Sancte Iohannes, fue una nota que se utilizó con mucha reserva previo al siglo XVII, pues la iglesia católica consideraba que, la combinación de ciertas notas con el si poseían características demoniacas. Esto sucedía especialmente en el intervalo producido entre el fa y el si, el cual era llamado intervalo diabólico o diabulus in musica.

Si tiene a la mano una guitarra o un piano, pruebe sonar el fa y el si simultáneamente. Si le gusta lo que escucha, posiblemente tenga usted —igual que yo—, un poco de herejía en sus gustos musicales, según la iglesia católica de la Edad Media.

Hoy sabemos que esa sonoridad no tiene nada de diabólico, solo es un intervalo de cuarta aumentada, llamado tritono.

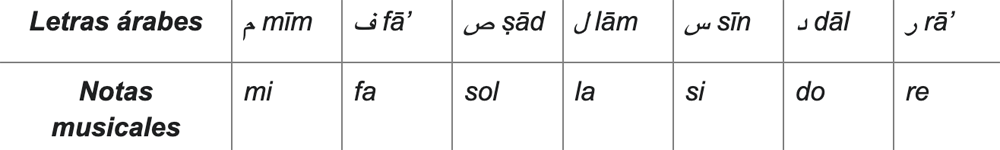

Una teoría del lingüista Franciszek Meninski sobre el origen de las notas musicales, sugiere la hipótesis de que las sílabas utilizadas por Guido D'Arezzo realmente derivaron de las contribuciones islámicas que hubo en la Europa medieval. El sistema árabe durr-i-mufassal, utilizaba desde antes del siglo X, las letras del alfabeto árabe, mejor conocido como alifato:

Época barroca

Durante los siglos XVI y XVII, el desarrollo del lenguaje musical dividió la octava —los sonidos que caben entre la fundamental y el primer armónico—, en doce partes casi iguales. Estos sonidos ya se conocían desde los pitagóricos, pero es aquí cuando se le da utilidad y se les nombra semitonos. La escala completa, es decir, todos los sonidos del sistema musical occidental consta de solamente 12 sonidos. La llamaron escala cromática.

Para nombrarlas se continuó utilizando las 7 sílabas anteriormente conocidas, y se añadió un par de símbolos que hacen ascender o descender las notas musicales en un semitono, según fuera conveniente. El sostenido (#) y el bemol (b), respectivamente.

Pero había un problema, los 12 sonidos no eran equidistantes entre sí y tratar de construir música que utilizará muchas alteraciones —sostenidos o bemoles—, así como cambiar una melodía de un tono a otro, generaba desajustes considerables en la afinación que hacían intolerable de escucharse.

En 1722, Johann Sebastian Bach le obsequió a la humanidad su obra musical El Clave Bien Temperado, en la cual, junto a 24 preludios y fugas, se asentaron definitivamente los fundamentos de la afinación moderna y la redistribución de los 12 sonidos en intervalos logarítmicamente ajustados.

En palabras más sencillas, le debemos a Bach los últimos detalles de la teoría de la afinación moderna, así como del uso democrático de todos los sonidos musicales.

¡Gracias una vez más, Maestro Bach!

Actualmente algunos países anglo-germanos continúan utilizando el sistema de nomenclatura de las notas musicales basados en el alfabeto para nombrar las notas musicales, aunque la afinación es exactamente la misma:

Notación moderna

En los últimos 200 años el sistema musical ha cambiado muy poco, tal vez solo haciéndose más detallado y exacto, y por supuesto incorporando el uso de la ciencia y la tecnología —ahora sabemos que la nota La tiene una frecuencia de 440 oscilaciones por segundo y es el sonido universal de referencia para la afinación, por ejemplo—. Pero a grandes rasgos, los fundamentos musicales siguen igual desde el siglo XIX.

Han surgido muchas propuestas vanguardistas respecto a la afinación y el uso de microtonos, desafortunadamente, ninguna ha logrado resonar con la gran audiencia, pues pareciese que romper la escala musical en fracciones que no corresponden a los intervalos pitagóricos aún no resuena con la naturaleza humana.

Tal vez una de las vanguardias más importantes dentro del microtonalismo fue la presentada por el mexicano Julián Carrillo (1875-1965), quien desarrolló la teoría del sonido 13. Por su obra Leyes de las Metamorfosis Musicales, sus composiciones microtonales progresistas y la creación de instrumentos musicales metamorfoseados, Carrillo recibió múltiples premios y condecoraciones a nivel internacional, destacando el nombramiento de Caballero de la Legión de Honor por el gobierno de Francia en 1954 y la Gran Medalla de Oro por parte del Gobierno de Bélgica, en 1958.

Julián Carrillo Trujillo (28 de enero de 1875 - 9 de septiembre de 1965) compositor, director de orquesta, violinista y teórico musical mexicano, famoso por desarrollar una teoría de la música microtonal a la que denominó "El Decimotercer Sonido" (Sonido 13).

En México, también fue reconocida su trayectoria al ser nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional y director del Conservatorio Nacional de Música.

A pesar de las contribuciones de Carrillo y de muchos otros compositores vanguardistas que han buscado experimentar con fraccionar la escala musical en otras proporciones, la gran mayoría de las composiciones musicales actuales siguen utilizando el sistema musical de 12 notas, agrupándolas en conjuntos de sonidos que suelen ser de 5, 6 u 8 notas. ¡Solo los más temerarios se atreven a utilizar todas las 12 notas en una misma pieza musical!

En esencia, desde Beethoven hasta Justin Bieber, los compositores han tenido a su disposición exactamente los mismos recursos y los mismos elementos para crear sus composiciones. La decisión de cuáles sonidos utilizar, cómo combinarlos y qué contornos utilizar, dependerá de la estética y la densidad que el compositor desee otorgarle a su obra.

En resumen, tanto para Pitágoras como para Bach, la música era la conexión más fuerte entre la armonía del cuerpo y la armonía del cosmos. Para Pitágoras, la distancia entre las órbitas del Sol, la Luna y las Estrellas fijas, corresponde a las proporciones de octava, quinta y cuartas justas. Para Bach, estas mismas proporciones existen entre nosotros, Dios y la Divinidad.

Pero sin duda, fue el tino de D'Arezzo el que logró representar en una sola sílaba el sonido a través de la palabra escrita. No creo que sea coincidencia que el texto que dio nombre a las notas musicales refiera la manifestación de vocalizar con nuestros labios. Eran esas sílabas las que ya deseaban transformarse en música.

Finalmente, si tuviera que mencionar sólo una obra musical que representara todo lo dicho en este artículo—y que además utiliza todos los 12 sonidos musicales—, sería el Preludio, Fuga y Allegro BWV 998, de Johann Sebastián Bach, interpretada por el guitarrista David Russell.

A pesar de ser una obra instrumental secular, está cargada de un fuerte simbolismo teológico y religioso en su composición. Parafraseando a Goethe, al escuchar la música de Bach, tengo la sensación de que la eterna armonía habla consigo misma, como debió de haber sucedido en el seno de Dios, justo en el instante de la creación del universo.