Al término de una noche de 15 horas, llegamos al Aeropuerto Internacional de Narita. Tras tanto tiempo de estar sentada, las piernas se entumen, como si quisieran imitar la levedad de las nubes. Cuesta trabajo bajarse del avión. En especial, porque la hora local marca las seis de la mañana, y el sol está radiante. Venimos de varias horas de escapar de él, y ahora brilla con insistencia sobre el cielo japonés.

Narita es una localidad pequeña a las afueras de Tokio. Con apenas 131 mil habitantes, según los registros del gobierno local, “es la puerta de entrada del mundo a Japón”. Sobre todo porque, generalmente, la gente toma el transporte a la capital desde ahí. No fuimos la excepción: tomamos un taxi e hicimos hora y media hasta el hotel.

Ubicado en la ciudad de Minato, al interior de Tokio, el Grand Prince Hotel se levantó en medio del silencio residencial capitalino. Se llega fácilmente a través de un viaducto maquillado de plantas y del reflejo de las ventanas.

Al menos tres personas nos reciben, sin dejar de gesticular palabras de bienvenida. Intentamos hablarles en inglés, pero nos responden con ánimo en su propia lengua. De no ser por la aplicación de traductor, posiblemente no podríamos comunicarnos con el personal.

Así nos recibe Tokio una mañana de verano.

Canto de cigarras

Como es tan temprano —apenas las 9 de la mañana—, no fue posible hacer el check-in. La persona en el front desk nos sugiere caminar alrededor, porque hay parques locales y espacios de oración budistas. Todo está a unos pasos, según nos enseña en un mapa impreso, máximo a 10 minutos caminando. Decidimos seguir su consejo, y salir a explorar los alrededores.

"La tradición religiosa japonesa se compone de varias ramas principales”, escribe Paul Watt, profesor de Estudios Asiáticos en la DePaw University (EEUU), “incluido el sintoísmo, la religión más antigua de Japón, el budismo y el confucianismo".

La primera de ellas, el shintō (神道), es una creencia animista, cuyo fundamento está en que todas las cosas que existen tienen esencia, o alma. Por lo cual, se venera a múltiples deidades y espíritus, cobijados bajo la categoría kami (神), que existen en la naturaleza. Yo quería verles en persona.

Aunque es miércoles por la mañana, las calles están vacías. Los comercios están abiertos, pero sin clientes.

Es julio y se siente: hace un calor de 27ºC, que se entreteje con el arrullo de las cigarras, típicas de la época estival.

Los Juegos Olímpicos están por empezar esta semana: es 2024 y París será la anfitriona este año. Las primeras imágenes pasan en las televisiones de los comercios, que se pueden ver desde la acera.

“En Tokio hay poco espacio para ver las nubes”, dice mi hermana, mientras se seca el sudor y busca entre los rascacielos. Y en parte, tiene razón: los edificios, largos y orondos, casi no dejan lugar para que respire el cielo. En las avenidas principales, al menos, es difícil distinguir los límites entre una construcción y la otra, como si fueran un continuo de reparación sobre reparación.

En Takanawa, sin embargo, no es el caso.

Bajo la insistencia de Amaterasu

En la religión sintoísta, una de las deidades más poderosas y veneradas es Amaterasu, la diosa-niña del disco solar.

A diferencia de otras culturas, los japoneses le dieron el rostro de una niña pequeña a aquella que gobierna al Sol. Su historia quedó registrada en el Kojiki, el "registro de los asuntos antiguos", según lo traduce el Ministerio de Turismo de Japón. Su nombre se compone de dos kanji, o iconogramas: ama (天), “la que brilla”; y terasu (照) “desde el cielo”, o “desde las alturas”.

Pareciera que Amaterasu desfilase a través de la bóveda celeste con toda su potencia durante el verano.

El sol es tan insistente, que es común que las personas que visitan el país sufran de insolaciones severas. Más aún porque, a causa de la crisis climática global, “Japón se enfrenta a su verano más caluroso registrado” en la historia reciente, documenta The Japan Times.

No lamenté seguir la recomendación de la arquitecta Misaki Matsuda, quien me sugirió echar mano de las bebidas energéticas en las máquinas dispensadoras. Sobre todo las que tienen suplementos iónicos, me dijo, como Pocari Sweat. Generalmente están frías, y hacen la diferencia entre tener un golpe de calor y aguantar la temperatura.

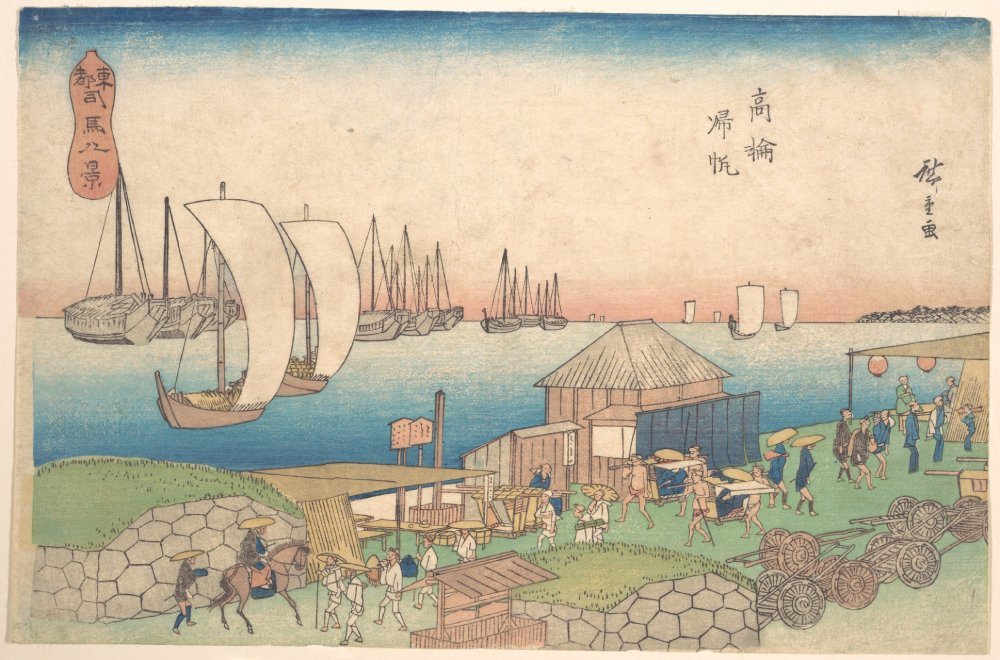

"Ocho vistas de la capital oriental: regreso a Takanawa", tinta sobre papel, Utagawa Hiroshige, 1856.

"Ocho vistas de la capital oriental: regreso a Takanawa", tinta sobre papel, Utagawa Hiroshige, 1856.

A la sombra de swastikas rojas

Takanawa es una colonia residencial salpicada de templos budistas. En un radio de unos dos kilómetros, hay unos 20 espacios de oración locales. Solo a unas cinco cuadras a la redonda del hotel, hay cinco. Nos propusimos visitar todos:

Templo de Shingenin;

Templo de Touzen;

Templo de Enpuku;

Templo de Kohuku;

Templo de Koyasan Tokio.

Cada punto está marcado por una swastika roja. Mucho antes de convertirse en un referente del genocidio del partido Nacional Socialista durante el Tercer Reich, éste era un símbolo de buen augurio para el budismo. En la iconografía de varias culturas asiáticas, representa la rueda del karma: el ciclo interminable de consecuencias que tienen nuestros actos, y que dejan una huella en el alma de las personas.

“Cada una de nuestras acciones, físicas, mentales o verbales,” explica el Himalayan Institute, “crea una impresión (…). Todo lo que hacemos se almacena en el alma en forma de impresiones sutiles”.

Estas impresiones se reverberan a través del ciclo de la reencarnación. Por eso, la aparición de una swastika en un entorno budista no apela al nazismo, sino a un continuo renacer en el plano terrenal.

Takanawa y sus espíritus

Llegar a los templos no es complicado. Basta con poner el nombre en Google Maps, y la aplicación marca el camino. El problema, en realidad, es el calor: a casi 40ºC, es imposible no terminar con la ropa completamente húmeda de sudor. En casi cada cuadra, sin embargo, hay máquinas dispensadoras con té, agua y electrolitos, que no pasan de los ¥150. Esto se traduce a 18 pesos mexicanos.

Conforme las nubes sobrevuelan los rascacielos, el Sol cede y es más fácil caminar. Es casi como un peregrinaje no intencionado: subir las callecitas empinadas, perderse en los nombres de las calles escritos en hiragana, o los iconogramas típicos del japonés, devolverle la mirada a los locales, extrañados por ver gente de Occidente en un lugar no turístico.

Hicimos una parada en el Templo Koyasan Tokyo Betsuin, uno de los más grandes de Takanawa.

Construido en la era Keicho (entre 1596 y 1615), se estableció como el lugar de trabajo de los monjes budistas dedicados al estudio. Durante su apogeo, se convirtió en el referente para practicar el culto Daishi, así como de negociación de asuntos políticos: “se negociaban asuntos generales con el gobierno Tokugawa y se utilizaba como furegashira, un templo designado por el gobierno”, documenta el gobierno de la Ciudad de Minato en Tokio.

Templo Koyasan Tokyo Betsuin, Takanawa, Minato, Japón.

Templo Koyasan Tokyo Betsuin, Takanawa, Minato, Japón.

Así como los templos cristianos, los espacios de oración budistas tienen una especie de atrio. Un arco del siglo XVI da paso a un camellón amplio y limpio. Para los japoneses, este tipo de estructuras marcan un límite: el pasaje entre el mundo terrenal y el de los espíritus.

A la derecha del pasaje, se enfilan al menos 25 Buddhas, o seres que alcanzaron la iluminación. Seguramente, en orden de aparición. Cada uno tiene sus inscripciones sagradas inscritas en piedra, sobre la columna que les sostiene. A la izquierda, un mausoleo al aire libre.

Es probable que ahí se encuentren los restos de los monjes que han pasado por el Koyasan Tokyo Betsuin. En el rabillo del ojo, incluso se aprecian sus sombras sobre el pavimento.

“Este no es un buen lugar para que estén ustedes”

Al fondo, del lado izquierdo, se encuentra el "convento" donde estudian y viven los monjes budistas. Entramos por error y caminamos hasta el lugar de oración privado, donde uno de ellos amablemente nos pidió que nos retiráramos: “Este no es un buen lugar para que estén ustedes”, nos dijo en inglés. Salimos de inmediato.

Una vez afuera, nos dimos cuenta de que el templo abierto al público está en el edificio más grande del complejo religioso. Es una estructura a dos aguas, con terminados respingados en los techos de cobre, según la tradición sintoísta.

En todo el archipiélago, según World History Encyclopedia, hay unos 80 mil templos que siguen la estética shintō. Aunque varían según la región, la esencia se mantiene la misma.

Además de una señora mayor, éramos los únicos en el espacio. Decidimos entrar.

Al interior, hay varias hileras de sillas plegables, que dan al altar principal, donde hay un Buddha y varias reliquias doradas.

A diferencia de los templos barrocos católicos, los espacios de oración de esta corriente arquitectónica son sobrios y elegantes: las columnas —hechas de madera de ciprés Hinoki (Chamaecyparis obtusa)—, están pintadas todas de negro, para resaltar los ornamentos dorados sobre las paredes y techos.

Candelabros, talismanes, tablones de oro con bendiciones en japonés: todo tiene su espacio, sin estorbarse. Al fondo están las reliquias, en un espacio al que no pueden acceder las personas de a pie. A los costados del altar principal, en la parte trasera, hay otros dos altares pequeños. Sobre una mesa, hay una inscripción que invita a los visitantes a encender una varita incienso. Tal vez, a elevar una plegaria. Aunque no hay ninguno encendido, huele a incienso y a tinta.

Solo entonces, después de horas de caminar entre el bullicio tokiota, permito que el silencio del santuario me inunde.