1. Problema maltusiano y las sociedades de cazadores recolectores

En mi artículo anterior argumenté que había una problemática que machacaba a las sociedades de cazadores-recolectores, y ese era un postulado bastante conocido de teoría económica, el “problema malthusiano de la superpoblación”1.

Thomas Robert Malthus sostenía que había un mal presente en muchas sociedades y era que cuando había crecimientos de población, si bien incentivaban a las personas a incrementar sus cantidades producidas de bienes y servicios, de cara a mantener a los bebés nacidos o por nacer, sin embargo, la proporción en la cual aumentaba la población era mucho mayor que en la que aumentaba la producción de bienes y servicios, por lo que muchas de las nuevas bocas que exigían ser alimentadas, o incluso muchas de las viejas (ancianos por ejemplo), estaban destinadas a morir por inanición.

Al haber ahora un mayor número de personas vivas que necesitan alimento y la producción de este crecer en una proporción menor a la de nacimientos humanos, los “salarios”2 bajan empeorando el nivel general de vida. Como producto de la situación, Malthus sostenía además que las personas se abstienen de tener más hijos durante este período de malestar económico, haciendo que bajen las tasas de natalidad aún más, hasta que estas se ajustan a la cantidad de bienes y servicios existentes de manera tal que la situación se normaliza subiendo los salarios y el nivel de vida en consecuencia.

Para acabar de entender el teorema malthusiano habrá que explicar una ley económica de suma relevancia para el caso y es la ley de los “rendimientos marginales decrecientes”3.

Esta ley establece que existen unas cantidades óptimas de combinaciones de factores de producción cara a producir bienes de consumo. Para simplificar su explicación usaré un caso hipotético con dos factores de producción una llamado a y otro llamado b, supondré además que el factor a está disponible para su uso solo en una cantidad fija, invariable, y el factor b, al contrario, está disponible para su uso en una cantidad variable. El factor a será lo que en economía se conoce como “tierra” y el factor b lo que de denomina “trabajo”, entonces a la luz de la ley de los rendimientos siempre habrá unas cantidades o cierta cantidad usada del factor trabajo que, suponiendo que la tierra y la tecnología queden constantes, sea óptima con el fin de producir la mayor cantidad de bienes de consumo posibles, cualquier desvío de esta cantidad óptima resulta en una baja del salario por habitante y un deterioro del bienestar material.

En marco de las sociedades de cazadores-recolectores las innovaciones tecnológicas, es decir, el que haya bienes de producción cada vez más eficientes -como vimos con la industria lítica en mi artículo pasado, por ejemplo-, no ayudaron a los hombres a mejorar sus condiciones terrenales, al contrario, las empeoraron, ya que las invenciones de instrumentos de caza ,por dar un caso, como el arco sólo hacían que las personas tuvieran más oportunidades de obtener animales, lo cual sumado a que estos no eran propiedad privada en la naturaleza, ya que existían sobre un medio ambiente que no era propiedad de nadie, aumentaba exponencialmente sus probabilidades de extinguirse, o sea que paradójicamente más y mejor tecnología, al contrario que en el presente, sólo redundaba en más malestar material.

De ahí que la guerra fuese común en las sociedades de cazadores-recolectores además de la expansión territorial. Sin embargo, estos métodos no lograban mantener la población a raya, así como tampoco evitaban la “trampa maltusiana”.

Cuando todo el mundo ya había sido ocupado por el humano en este había una cantidad ya “fija” de tierra, con lo cual esa cantidad limitada de tierra tenía que mantener a una población en aumento lo cual no es posible y la guerra, por otro lado, supone siempre una disminución poblacional.

Entonces, el hombre requiere ajustar sus tasas de natalidad a la dotación de medios de subsistencia existentes para tener una vida tranquila y placentera evitando de esta forma el conflicto mortal con otros seres humanos. No solo el hombre debe hacerlo, en realidad cualquier animal se ve inmerso en este condicionamiento si es que quiere el mismo y su descendencia no caer en la miseria4, todo esto por las inexorables leyes naturales de la escasez, el mundo es finito y sus componentes lógicamente también, y de la necesidad de los seres vivos de obtener energía de dichos componentes para poder sobrevivir.

Es el instinto o impulso sexual lo que en gran parte mueve a las personas a tener descendencia, así como al resto de animales también. Y aunque esto último sea cierto todo hay que decirlo, solo el hombre puede hacer un esfuerzo consciente por reprimir los impulsos naturales que lo llevan a reproducirse y con esto salvaguardando la paz y la civilización.

2. Revolución agrícola como solución al problema malthusiano

Hace 10.000 u 11.000 años se produjo uno de los cambios más relevantes de la historia humana, este cambio fue el de la revolución agrícola o neolítica.

Todos los antepasados del homo sapiens moderno practicaron la caza y la recolección, ninguno tuvo la idea ni de plantar semillas en la tierra ni de capturar, criar y cuidar animales. En realidad, ni siquiera el Homo sapiens a pesar de haber existido por más de medio millón de años tuvo esas ideas jamás, incluido el Homo sapiens moderno con lenguaje como capacidad natural, pero la existencia de este cambiaría radicalmente en cierto punto de la historia.

Durante la época de la caza y la recolección los bienes se obtenían directamente de la naturaleza, el hombre no trabajaba esta última, solo tomaba o recogía del entorno lo que este le daba donde quiera que fuera o estuviera. Este escenario se abandonó con la agricultura y la ganadería, ahora el “factor tierra”5 pasaba a ser controlado por el hombre deliberadamente con el fin de producir los bienes de consumo que tanto deseaba. Si acaeció esto fue porque se sustentó en la nueva idea de que los recursos naturales no eran simplemente “dados por la naturaleza”, como por generación espontánea ininteligible o por arte de magia, sino que había ciertos acontecimientos concatenados y sucesivos, causales, que los producían en los cuales el hombre podía intervenir.

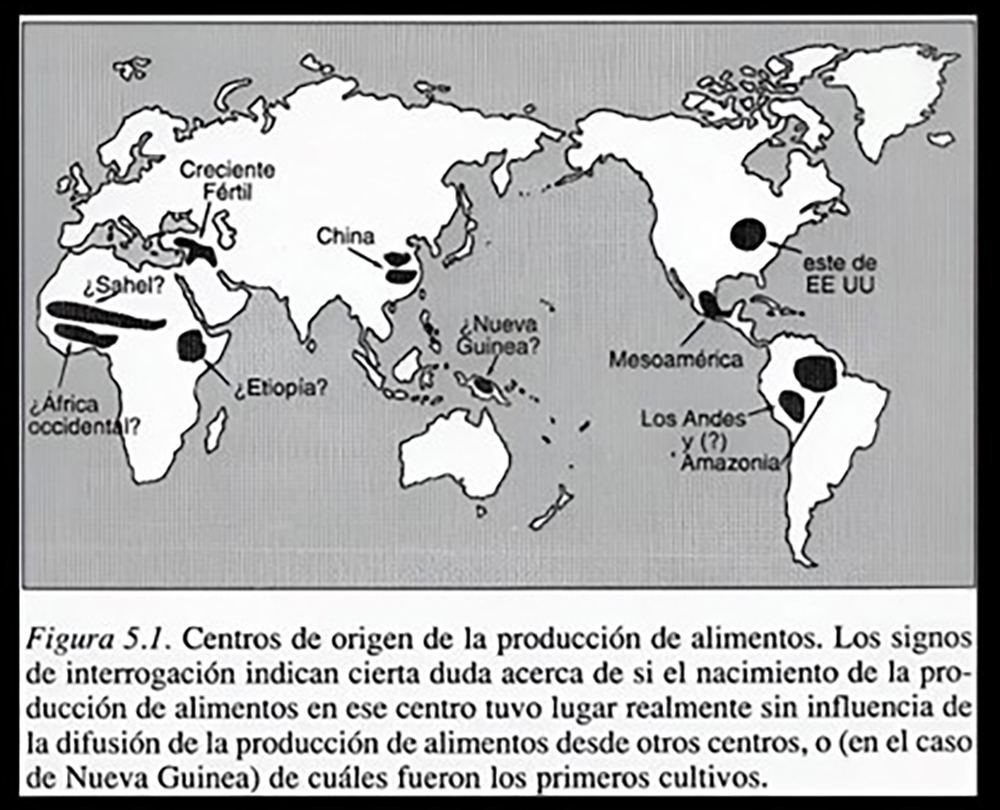

El nuevo modo de producción, la nueva economía, aparece en varios lugares en primera instancia, lugares como: el Creciente Fértil, China, Mesoamérica, Los Andes, Amazonia, el Sahel, África occidental, Etiopía y Papúa nueva guinea.

Fuente: Armas, gérmenes y acero, Jared Diamond.

En algunos lugares como el Creciente Fértil la agricultura apareció sin influencia externa, en otros, en cambio, fue producto de la influencia externa como en Etiopía. Las zonas más antiguas de donde se tiene registro la práctica agrícola y ganadera son en El Creciente Fértil y en China, siendo en el primero de estos lugares donde apareció; en el resto de zonas estas prácticas son relativamente más recientes.

Uno válidamente se puede hacer la pregunta de por qué es en esa parte de medio oriente donde aparece la agricultura y la ganadería en primer lugar y además hace 11.000 años, ¿no podría haber sido antes? ¿Quizás hace 60.000 años en Sudáfrica o hace 200.000 en Europa del norte? ¿Por qué es justamente en esa zona del mundo, en ese tiempo, donde se produce este hecho tan importante? ¿Qué tenía de particular ese lugar del mundo o que tenían de especiales los humanos de ahí? Bueno vamos a intentar contestar estas dudas.

La aparición de la agricultura en el Creciente Fértil fue un proceso multicausal, por lo que no es sencillo de entender y estudiar, más que nada al momento de atribuir importancia relativa a cada causa, sin embargo, las causas de dicho suceso fueron las siguientes:

- Declive en la disponibilidad de alimentos silvestres: en los últimos 13.000 años la cantidad disponible de los recursos objeto de la caza y la recolección ha disminuido seriamente. Por ejemplo, muchos grandes mamíferos de los cinco continentes se extinguieron en este tiempo.

- La mayor disponibilidad de plantas silvestres hizo más fácil y remuneradora la agricultura: A finales del Pleistoceno en el Creciente Fértil se expandieron mucho las superficies de hábitats de cereales silvestres, de las que podían lograrse inmensas cosechas en poco tiempo.

- El descubrimiento de tecnologías con las cuales almacenar, recoger y procesar los alimentos también fue otro aliciente. Tecnologías como: cestos para el transporte del grano a las viviendas desde las colinas en donde crecían; morteros con sus manos, o losas de molienda, para el descascarillado; la técnica de tostar los granos para poder almacenarlos sin que germinasen; y fosos de almacenaje subterráneo, algunos recubiertos para impermeabilizarlos.

- El crecimiento demográfico que se produjo que estaba doblemente vinculado con el incremento de la producción de alimentos también influyó en la adopción de la agricultura. ¿Cuál fue causa y cuál consecuencia? Bueno fue un proceso de retroalimentación mutua entre ambos sucesos en el cual uno impulsaba al otro. Si bien es verdad que la agricultura da paso a crecimientos demográficos considerables, a lo largo del pleistoceno también hubo tales crecimientos sin agricultura, pero fue justamente esto lo que incentivó a las personas a adoptar la agricultura6.

Hay que aclarar que la agricultura y la ganadería no se adoptaron en todo el mundo de forma instantánea, sino que fue un proceso bastante lento en el cual o se daban las condiciones para su adopción en cada lugar del mundo y esta se adoptaba y aparecía de forma independiente en consecuencia o bien pueblos cercanos a otros veían que los primeros la adoptaban y a partir de ahí tenían tres opciones: a) adoptaban el sistema de sus vecinos a rajatabla, o b) solo aceptaban parte de su sistema, o bien c) rechazan la agricultura y la ganadería.

Lo que se ha producido en los últimos 10000 años ha sido una competencia entre distintos tipos de sistemas económicos, unos puros de agricultura y ganadería y otros puros de caza y recolección mientras que existían otros de elementos mixtos. La tendencia a nivel global ha sido hacia una predominancia de la agricultura en los últimos 11 milenios, el éxito del sistema agrícola-ganadero sobre el cazador-recolector fue rotundo, ya para el siglo 1 A.C. la mayor parte de la tierra practicaba la agricultura y para el siglo 1 D.C. quedaban en la tierra unos 1-2 millones de cazadores-recolectores, número que palidecía al lado de los 250 millones de agricultores en todo el mundo7. El éxito de esta de estas gentes se debió a las causas ya mencionadas que provocaron la aparición de la agricultura en el Creciente Fértil.

En este tiempo se domesticaron tanto los animales como las plantas que durante este último trayecto de nuestra historia tan vitales nos han sido, como las ovejas, vacas, caballos, así como el arroz, maíz, patatas, mijo y cebada. Todas estas especies fueron sometidas a un proceso de selección artificial en el cual sufrieron cambios biológicos tales que acabaron siendo más útiles desde la óptica de los fines humanos.

Hablemos ahora de las consecuencias de esta revolución: La más importante diría yo fue el incremento demográfico.

Hasta entonces el humano había vivido en grupos sumamente diminutos de unas cuantas decenas de personas, pero la revolución agrícola incremento exponencialmente la población mundial. Y esto ya que:

- Al pasar a la domesticación de plantas, ahora se podía saber de entre todas las especies de plantas cuáles eran útiles para nuestro consumo, ya que la mayoría no lo son, casi el 90% de la biomasa de la tierra es inconsumible expresa en forma de madera y hojas, con esto cada hectárea de tierra podía ser mejor aprovechada así obteniendo más calorías. Entonces así cada hectárea de tierra podía mantener entre 10 y 100 veces más agricultores que cazadores-recolectores.

- La domesticación de animales además proveía a los humanos de más carne, leche, fertilizantes y fuerza mecánica de arado. La proteína animal en estas nuevas sociedades de agricultores provenía de estos animales.

- Luego además la vida sedentaria permitía un menor intervalo temporal entre cada parto, en una sociedad de cazadores-recolectores dado el modo de vida nómada de estas sociedades cuando una mujer acaba pariendo para parir de nuevo tiene que esperar cierta cantidad de tiempo hasta que el nuevo hijo sea lo suficientemente apto como para seguir el ritmo de la tribu, cuando se pasa a vivir de forma sedentaria tal problemática deja de presentarse.

Otra institución importante como es el comercio, así como la división del trabajo más bien compleja8, aparece en este tipo de sociedad, todo esto posible gracias a la acumulación de bienes que genera excedentes alimenticios que pueden ser intercambiados por los excedentes alimenticios de otros pueblos además personas no agricultoras como los herreros y artesanos ahora se pueden mantener con estos excedentes.

Ahora adentrándonos de lleno en el problema malthusiano hay que mencionar dos instituciones clave en este contexto histórico que son primero la propiedad privada sobre la tierra y segundo la familia.

La propiedad privada9 no aparece con la revolución agrícola, esta ya existía en las sociedades de caza y recolección, pero se limitaba a ropa personal, herramientas, ornamentos, etc. Los bienes en la medida en que fueran fruto de la producción privada, de donaciones o regalos también eran considerados propiedad privada.

Por otro lado, aquellos bienes que eran producto del esfuerzo colectivo, como bayas recolectadas o animales cazados, eran propiedad del hogar10.

Pero ¿con la tierra que pasaba? Bueno hay varias opciones: o bien propiedad privada, que no era claramente o propiedad colectiva, la opción más común, o bien podía no ser propiedad de nadie, este último enfoque será el que adopte11.

Desde la óptica de la economía podemos dividir el mundo en el cual transcurre la acción humana en dos partes: 1) los medios que el hombre emplea para satisfacer sus necesidades y 2) lo que se considera medio ambiente.

Básicamente los medios que el hombre emplea para satisfacer sus necesidades son todos los bienes que el ser humano usa para alcanzar los fines por él anhelados.

Un recurso externo para que pueda ser un bien debe tener un par de características primero debe haber una necesidad humana, algo que sea objeto del querer del hombre, segundo el hombre debe pensar que existe una relación causal entre la necesidad que tiene y el medio en el que piensa, el hombre debe pensar que dicho medio puede provocar la satisfacción de su necesidad, y tercero ese recurso escaso del mundo externo debe estar bajo control humano12.

Teniendo en mente estos postulados, demos ejemplos para seguir la argumentación.

Para pasar a ser propietario de algo, dueño único de esa cosa, uno debe mezclar su trabajo con esa cosa, a la luz del principio de apropiación originaria13. Por ejemplo: Un arbusto de bayas que se usa solo para sacar las bayas ahí presentes no es, propiamente hablando, propiedad de quien extrae las bayas de él. Quien extrae esas bayas hubiera pasado a ser dueño del arbusto si lo cuidara, regándolo o cortando sus ramas, de tal manera que hubiese mezclado su fuerza de trabajo con el arbusto.

De igual manera, la tierra sobre la cual esa persona casaba tampoco era su propiedad, solo era una mera condición ambiental de caza por lo cual también era un recurso “común”.

Cuando el hombre empezó hace 11.000 años a mezclar su trabajo con la tierra y a apropiarse de ella en consecuencia se dio paso a una nueva manera de producir que necesitaba más tiempo para dar con los bienes de consumo, pero al interponerse la tierra como auténtico factor productivo la producción total (de alimentos) aumentó mucho lo cual hace que la población total que se puede mantener con la misma cantidad de tierra crezca demasiado.

Pero todavía queda un problema, el aumento de población sería desmedido si no hubiera algo que lo controlara. O sea, las personas alentadas por el nuevo bienestar económico hubiesen tenido hijos de manera tal que, a pesar del incremento de la producción total, esta no hubiese sido suficiente contra la suba poblacional.

Entonces para resolver esto apareció la familia. En términos económicos, en sentido estricto, la situación era así:

Antes de la aparición de la familia, los costes y beneficios de crear descendientes estaban socializados, los beneficios eran crear un productor potencial adicional y los costes crear un consumidor adicional. Que estos costes estaban socializados quiere decir que toda la tribu hacía frente a ellos, y no los progenitores que “produjeron” esos nuevos bebés, así ahora estos costes se internalizaron a cada familia, o sea, cada progenitor ahora acarreaba los costes de cada nuevo ser nacido que él “produjo”.

La tutela privada de los niños provocó incentivos para controlar el impulso sexual natural del ser humano, ya que ahora los progenitores serían los únicos responsables de la supervivencia de sus descendientes, antes al no correr enteramente con los costes de mantener a sus hijos podían darse el lujo de tener más hijos de la cuenta ya que otros darían sus aportes para mantenerlos pero ahora sólo ellos serían los proveedores de alimentos así ya no era tan fácil tener tantos hijos como uno quisiera.

De esta forma la raza humana escapó a milenios de la trampa maltusiana, la población mundial no paró de crecer desde la revolución agrícola hasta el siglo 19. La población mundial al comienzo de la revolución agrícola era de 4 millones de personas y ya en las puertas de la revolución industrial en el siglo 19 la población mundial alcanzaba los 720 millones de individuos.

Pero el problema no desapareció, de manera frustrante, la revolución agrícola sólo fue una solución parcial al problema de la superpoblación, ya que el número de personas sobre la tierra siguió creciendo. A pesar de que los recursos de la naturaleza eran ahora mucho mejor aprovechados de lo que lo eran antes de la revolución, con todo y esto, con todo y la familia, la población seguía aumentando a un ritmo mayor que la producción de alimentos.

En el próximo artículo veremos la solución definitiva a este problema.

Notas

1 Sobre este problema económico véase: Thomas Robert Malthus, Primer ensayo sobre la población, capítulos primero y segundo. Además de: Ludwig Von Mises, La acción humana, primera parte, capítulo séptimo, sección segunda. Y también: Jesús Huerta de Soto, Curso de introducción a la economía, segunda parte, día doceavo.

2 Aclaro que por salario entiendo en este contexto: “La cantidad total de bienes de consumo de los que una persona goza como consecuencia de su trabajo”. Se concibe así el salario con el fin de tener un concepto universal del mismo, o sea, que valga para toda sociedad en cualquier lugar y tiempo.

3 Para más información sobre esta ley, consúltese la misma bibliografía que la de la nota primera.

4 Sobre la cuestión de la superpoblación en los animales se puede consultar a Richard Dawkins, “El gen Egoísta”, que aborda este tema desde la óptica de su teoría del gen egoísta.

5 Voy a usar la clasificación clásica tripartita de los factores de producción: “Tierra”, hace alusión a los bienes que son creados por la naturaleza, “trabajo”, se refiere a la fuerza laboral del hombre y “capital”, que son los bienes producto de mezclar el trabajo con la tierra. La tierra y el trabajo se dice que son “factores originarios de producción” mientras que el capital “es un factor derivado de los primeros”.

6 Jared Diamond, Armas, gérmenes y acero, parte 2, capítulo 6.

7 Yuval Noha Harari, De animales a Dioses, parte segunda.

8 Con “compleja” me refiero a que transciende a la básica de división de labores basada en el sexo y otras características físicas.

9 Entiendo propiedad privada como: “Capacidad de uso exclusiva sobre un recurso escaso”.

10 Sobre esto véase, Hans Hermann Hoppe, Progreso y declive, capítulo 1.

11 Ibidem para un desarrollo más profundo de esta temática.

12 Sobre esto véase Carl Menger, Principios de economía política.

13 Sobre este crucial principio se puede consultar, John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil, capítulo quinto.