Skarstedt Paris a le plaisir de présenter l’exposition Andy Warhol’s figuration & the pictures generation, qui réunit des œuvres emblématiques de Barbara Kruger, Richard Prince, David Salle, Cindy Sherman et Rosemarie Trockel – figures essentielles de la Pictures Generation – aux côtés du portrait politique de Mao peint par Andy Warhol, ainsi que de représentations de grandes personnalités culturelles telles que Joseph Beuys, Man Ray et Marella Agnelli. Cet ensemble met en lumière les échanges visuels et conceptuels entre la figuration séduisante de Warhol et la démarche critique de la Pictures Generation, centrée sur le genre, la sexualité, les médias, les constructions sociales de l’identité et la question de la représentation.

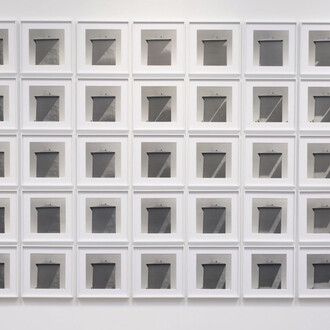

Les portraits de Mao et de Joseph Beuys réalisés par Warhol illustrent sa conception de la figuration qui mêle médias de masse, culte de la célébrité et création artistique. Par le biais de la sérigraphie et de la répétition, il transforme l’identité singulière en image reproductible, dévoilant à la fois l’artificialité de la gloire et la consommation culturelle. Cette esthétique de l’identité médiatisée a ouvert la voie à une réflexion que la Pictures Generation a amplifiée en détournant elle aussi les procédés de fabrication de l’image.

Formés à l’esprit critique du minimalisme et de l’art conceptuel, Kruger, Prince, Salle, Sherman et Trockel ont transposé ces enseignements dans le domaine de l’imagerie populaire, analysant comment les images qui circulent façonnent la perception de soi et du monde.

La Pictures Generation fut profondément marquée par l’explosion des médias et du flux d’informations qui caractérisent la seconde moitié du XXe siècle. Comme le souligne le commissaire d’exposition Douglas Eklund, la culture visuelle issue du cinéma, de la télévision, de la musique populaire et des magazines constituait pour ces artistes « une sorte de cinquième élément, une atmosphère dominante ». Leur rapport était double : à la fois fascinés et distanciés, ils apprirent, grâce notamment aux écrits de Michel Foucault et Roland Barthes, à analyser avec lucidité les mécanismes de séduction et de désir qui les imprégnaient. Cette ambivalence résonne avec la figuration de Warhol, qui simultanément exalte le culte des célébrités et théorise leur image par la reproduction mécanique.

Tandis que Warhol brouillait volontairement les frontières entre l’artiste, la vedette et le produit, la Pictures Generation fit de la figuration un outil de critique approfondie de l’auteur, du genre et des institutions. Richard Prince, dans Untitled (2012), revisite le corps féminin en scrutant avec ironie le désir et le regard masculin, démarche que l’on peut rapprocher de celle d’Eric Fischl, figure alors périphérique du mouvement. Ce dernier est représenté par une délicate aquarelle, qui magnifie la silhouette féminine à travers une approche ouvertement voyeuriste.

Les portraits de Warhol, tel celui de Joseph Beuys (1980), sont devenus cultes et ont contribué à normaliser une méthode artistique reprise et intensifiée par Cindy Sherman et Barbara Kruger. Sherman, dans Untitled #203 (1989), tiré de sa série History portraits, pastiche un portrait académique d’Ingres au moyen de costumes, de prothèses et d’effets théâtraux. La couleur saturée et le cadre doré accentuent l’artificialité du tableau et tournent en dérision la tradition du portrait. Kruger, quant à elle, associe dans Untitled (Striped 2) (2019) l’image grotesque d’un visage masculin issu d’un magazine des années 1950 à l’une de ses formulations incisives, proclamant : « Il s’agit du monde en ruines ». L’impact visuel joue sur l’efficacité directe de la publicité. David Salle partage avec Sherman un intérêt pour l’appropriation et le détournement d’images. Son diptyque Shooting (1995) met en tension le réalisme et l’illusion : des scènes cinématographiques en gris dialoguent avec des motifs symboliques, tels qu’un voilier enfermé dans une bouteille, traité de façon stylisée et presque caricaturale, soulignant la fragmentation du sens et de l’image.

Par son usage innovant de l’iconographie populaire, de techniques mécaniques et d’un regard conceptuel distancié, Warhol a ouvert un champ que la Pictures Generation a transformé en instrument critique. L’exposition montre comment ces artistes ont prolongé son héritage en convertissant le langage visuel de la culture de masse en outil d’analyse des questions d’identité, d’auteur et de représentation dans une société saturée par les médias.