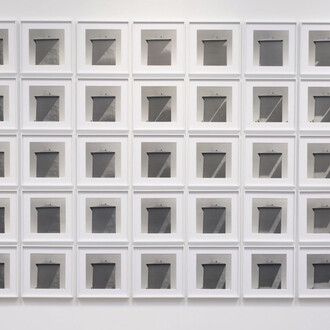

Dans les expositions, je travaille mes peintures comme une partition.

C'est la question du sens et du non-sens créé par l'agencement des œuvres.

Je rêve et je me dis que chaque peinture a une sonorité et une couleur particulière.

Que chaque peinture est un instrument singulier qui pourrait faire partie d'une plus vaste orchestration. Et que par un travail d'installation, je pourrais produire des bruits, des silences, des ruptures et des dialogues à chaque fois différents.

Rebattre les cartes...(Carlos Kusnir. Rejouer la partie)

Écrivant mes premiers textes à propos de Kusnir, je m'étais arrêté à la distinction faite entre peinture et tableau. Je pensais que le tableau répondait à une histoire européenne, une réflexion sur la limite et le cadre comme mesures et que l'espace américain, celui dont on peut avoir une idée en montant vers l'ancien pénitencier de Sing-Sing derrière New York ou en quittant Buenos-Aires pour la route de Rosario, suscitait une extension sur le mur, nommée peinture. C'est classique. En réalité, il y a chez Kusnir autant le tableau que la peinture. Une orchestration d'éléments joue sur des rapports, parfois par le contraste et parfois l'unisson. Il n'y a surtout pas de position délibérée : le all over plutôt que l'architectonie du tableau, par exemple. Par contre, ce qui importe davantage, c'est la mobilité des éléments picturaux hétérogènes orchestrés, leurs possibilités de déplacement et de voyage. Ce n'est pas au titre d'une « déconstruction » que des éléments picturaux hétérogènes mènent leur libre partition. Rien ici ne prétend déconstruire la peinture ou le tableau. Ce n'est pas analytique. C'est un geste, comme on le dit des chansons, une épopée domestique de l'atelier, une parade, un cirque ou un théâtre nous faisant passer par toutes les couleurs de l'incertitude et du rétablissement.

La mobilité, elle se voit dans les éléments picturaux posés sur le sol contre le mur ou retournés comme une tortue sur le dos, l'aspect provisoire d'une palissade, ce qui oscille au bout d'un clou, dans ce qui n'est pas rivé, ancré, instauré, fixé une fois pour toutes. Bien sûr, j'avais profité de l'occasion pour parler d'une peinture nomade.

J'avais sauté à pieds joints sur l'impression de chantier. Ce ne sont pas des mauvaises impressions mais elles n'ont plus en moi la même place aujourd'hui. Bien avant la perception d'un archipel de formats en promenade, la comptabilité d'un empilement de plans et d'objets, je perçois la percussion frontale d'une impression d'ensemble. Je ne pense plus qu'il s'agisse d'une peinture se donnant par le détail ou l'intrigue en premier lieu. Au contraire, elle déclenche une saisie instantanée, souvent par des gestes de ruptures - taches ou plans énergiques - et c'est ensuite qu'elle creuse des miniatures. Nous ne voyons pas en premier une chaîne d'éléments pour suivre leurs articulations, mais une énergie et une tension immédiate, frontale. Ce terme de façade pouvant servir de titre à de nombreuses peintures de Kusnir, je l'avais d'abord interprété littéralement comme désignant la rue, la maison, le motif, le modèle.

En réalité, façade, c'est d'abord ce qui fait face, aussi apparent qu'un visage, et saute aux yeux. Décollées du mur, dans l'espace, avec leur envers visible, les palissades s'affichent comme des panneaux publicitaires au bord des autoroutes. Elles viennent vers nous à toute allure. Elles prennent une place et ont une présence instantanée.

Lors d'un voyage à Tirana en 1995, je jouais à deviner les façades des maisons albanaises que Kusnir aurait appréciées. Nous en rencontrions en placage alvéolé de cernes de ciment, avec des crépis moutarde, des traînées de pluie occasionnée par les trous d'une gouttière, mais aussi de rudimentaires dans leur monochrome vert noir ou rouge bruni. La plus simple expression de la maison basique et cubique semblait devenir un personnage. À partir de la façade, celle que nous commentions parfois, je voyais naître un type, une manière d'être. Cette devanture qu'est une façade, sa présomption joyeuse occasionnait un sourire ou un éclat de rire. Les maisons jouaient à la marchande ou à la réussite. Il y en avait d’humbles mais honnêtes. Elles représentaient le théâtre de la candeur esthétique.

Écoutant Kusnir parler à propos de sa peinture dans l'atelier, je sentais qu'il la vivait comme un organisme, la personnifiant, qu'il cherchait le mouvement du vivant, même dans ce qui semblait le plus loin de sa représentation. Je voyais la mise en place des différents éléments comme une conversation, les dialogues d'une saynète ou les répons d'un opéra. Dans certains ajouts, je voyais une objection, et même dans la fausse désinvolture d'un élément supplémentaire venant perturber un ensemble, j'entendais une répartie. Parfois, on peut imaginer un livre ou une peinture comme un lieu de réparations. On répare, on ré-étalonne les éléments les uns par rapport aux autres alors qu'ils fuient la place où ils seraient en repos. On court après cette fuite. On la rattrape ou on ne la rattrape pas. Je pourrais dire cela de toute l'écriture et de toute la peinture, sauf si vient s'en mêler la malice ou la fantaisie de changer une mise en place incertaine en une comédie des erreurs. Le burlesque court au plus pressé, le burlesque semble débordé, mais organise en virtuose les conditions de son débordement.

J'expliquais la lumière particulière, forte mais tiraillée, d'une peinture de Kusnir par une sorte d'humour large qui ne soit pas de la plaisanterie, un humour synonyme d'étonnement. Ça n'est pas un balai ni des souliers aux pieds d'une chaise qui vont me faire rire, ni même ce qu'on entendrait par une situation paradoxale de la peinture, ce n'est pas non plus le léché d'une enluminure dans l'éclatement d'une tache, mais la rapidité des objections et même des impertinences adressées à ses propres dispositions, comme si les rendre vivantes consistait à les bousculer.

(Texte de Frédéric Valabrègue)