Versión apócrifa, barroca y veraz en lo esencial.

Nicolás de la Viuda Villalón vino al mundo en Madrid —donde si uno no nace es porque ha cometido el error de nacer en otro sitio— en una fecha que no importa tanto como el modo: con elegancia, sin pedir permiso, como quien entra a una tertulia donde todos callan porque ha llegado el único que tiene algo que decir. Madrileño de cuna, de acera y de taberna, ciudadano de la villa y de su reverso sentimental, que es la melancolía castiza. En su infancia ya mostraba signos de esa desobediencia natural que, en los más necios, se traduce en rebeldía sin causa, y en los más lúcidos —como es su caso— en una forma delicada de ironía: prefería sonreír a los dogmas antes que cumplirlos.

Vivió, por desgracia o por designio, una guerra cruenta y cainita, de esas que enseñan al hombre que el enemigo no está enfrente, sino dentro. Y aunque aquella contienda le rozó el alma, no le arrancó la ternura. Al contrario, aprendió que no hay mayor valentía que conservar la risa cuando alrededor todo huele a miedo y a pólvora. Sin embargo, la guerra que más lo marcó no fue aquella, sino la que libra ahora desde su panóptico —ese mirador etéreo y absoluto desde donde contempla la crueldad cotidiana de los tiempos modernos— y se pregunta, entre copa y pensamiento, si el progreso no será solo una forma más refinada de barbarie.

Siempre ha sido un alma libre, aunque nadie lo supo jamás, pues se mimetizó con los convencionalismos del mundo ruin que le rodeaba como un espía del espíritu infiltrado entre oficinistas del tedio. Sabe aparentar sumisión al horario, a la rutina, al “¿qué tal?” de compromiso, mientras por dentro conspira contra la vulgaridad con la paciencia de un santo y la mordacidad de un diablo.

Dadivoso con todos, pero más con los desconocidos —por bondad antes que por debilidad—, y generoso con los suyos —más por debilidad que por bondad—, es de esas personas que se saben superiores por buenismo y, también por estilo, pero sobre todo por nobleza. Es un hombre que da sin calcular, como los árboles, que no saben hacer otra cosa. Su dinero, ese intruso fugaz, nunca le permanece, pues prefiere gastarlo en vino, libros o en la improbable tarea de hacer felices a los demás.

Jamás cursó título oficial ni se matriculó en esas instituciones donde los asnos se reúnen para disimularlo con diploma, pero ni falta le hizo nunca. Es un vividor de vidas ajenas y propias, un diletante de los sentimientos, un coleccionista de instantes. Su sabiduría es acumulativa, sí, pero no de bienes, sino de experiencias. Mientras otros guardaban monedas, él almacena miradas, risas, palabras y silencios oportunos. Es un sapiens recolector, pero con conciencia, no como esas urracas humanas que acumulan objetos brillantes a cambio del alma.

Portador de un estilo gráfico portentoso y un raciocinio tan sagaz como envenenado de lucidez, escribe no para ser leído, sino para existir. Sus pensamientos —tan abstractos como un sueño de Quevedo tras tres jarras de vino— son empujados al papel como gargajos lanzados fuera del alma, quizá para salvar su talento, quizá solo para distraerlo de la tentación de disolverse en otro chato. Su prosa, tan llena de anacolutos como de aciertos, parece escrita para el placer de los espíritus que aún recuerdan que el lenguaje sirve, ante todo, para acariciar la inteligencia.

De los textos que ha ido dejando esparcidos por la vida, muchos fueron escritos por encargo, y otros sin más motivo que el de no perder la costumbre de pensar. Pero todos, incluso los más modestos, resurgen hoy con esa grandeza que sólo adquieren las cosas cuando se las rescata del olvido: como un botón de nácar encontrado en una gaveta antigua o una frase escuchada al pasar que, sin saber por qué, nos acompaña toda la vida.

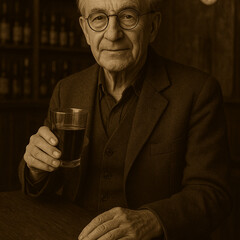

Abuelo, marido, padre, tío, sobrino, heredero, dadivoso, blandengue, paranoide, tabernero, lotero, basurero y zarcero… pero ante todo Señor, con mayúscula de dignidad y minúscula de modestia. De los que dan la mano sin mirar el reloj, y brindan con el primero que pasa porque no hay gesto más humano que compartir unos caldos. Y si, de paso, había unas “Cuca” con pan, aceite y tomate, mejor aún: la felicidad, para él, siempre fue una cuestión de vino y palabra.

Ama la conversación, pero detesta el ruido. Una de sus máximas, repetida con un gesto de socarrón hastío, es: “Si no vas a aportar o a ser agradable, chitón.” Y el que le conocía sabía que aquel “chitón” no era censura, sino pedagogía: el silencio, bien empleado, es una forma de elegancia.

Con la elegancia tierna de los hombres atribulados, esa mezcla de ironía y compasión que solo se alcanza cuando se ha vivido lo suficiente como para no despreciar a nadie. Se sabe superior —por cuna, por cultura, por moral y por decoro—, pero lo lleva con esa humildad aristocrática de quien no necesita demostrarlo. Es, en el fondo, un caballero antiguo perdido en un siglo vulgar.

Y así, hoy en día, desde su atalaya —ese mirador moral desde el que todo lo observa, incluso lo que no quiere ver—, Nicolás de la Viuda se sabe libre. Libre, por fin, no porque siempre lo fuera (que también), sino porque ya no tiene nada que perder salvo la cortesía y el ingenio, que conserva intactos. Libre para decir lo que quiera con sarcasmo o con ternura, con ironía o con esa críptica elegancia que solo los no analfabetos funcionales podrán descifrar.

Porque, como dijo algún sabio que bien podría haber sido él mismo, hay tres cosas que debe tener un hombre para preciarse de serlo: calle, librería y atalaya. Y Nicolás, sin duda, las tiene, aunque ahora las contemple, copa en mano, desde el más alto y lúcido de todos los lugares: el de su memoria.