La materia dejaba de ser una materia de contenido para devenir materia de expresión.

(Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mil mesetas, 1980)

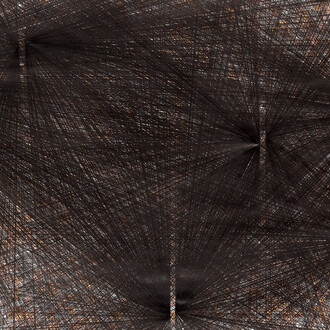

En esta exposición, Lucía Gorostegui no reitera ni rememora: construye a partir de la materia un lenguaje propio para interrogar el presente. Lo hace a través de un conjunto de obras inéditas que, si bien dialogan con sus investigaciones anteriores sobre la percepción, el archivo y la memoria, se despliegan aquí como una nueva deriva: una deriva matérica, espacial y sensible que tiene como epicentro el lugar desde donde se produce —Mallorca— y los materiales que la acompañan —el marés, el cristal, el polvo, el silencio.

Las piezas reunidas no obedecen a una estructura narrativa, sino a una lógica de resonancia. En lugar de ilustrar una idea, laten en su propio tiempo. Un tiempo no cronológico ni lineal, sino aquel que Deleuze descompuso en tres niveles de percepción temporal: el presente del presente en la actualidad de la materia, el pasado del presente en la huella o memoria que contiene cada forma, y el presente del pasado en su posibilidad de volver a actualizarse en cada mirada. En este marco, las obras se comportan como capas vivas, atravesadas por temporalidades que vibran y se entrelazan.

La materia aquí no es fondo ni soporte, sino agente. Como sugiere Jane Bennett con el concepto de materia vibrante, la piedra, el cristal, el marés no son elementos pasivos, sino actores con capacidad de afectación, con historias inscritas en su forma, con una vida que excede la intención de quien los manipula. En manos de Gorostegui se vuelven receptores porosos donde confluyen gestos, contextos e intenciones.

Esta agencia matérica encuentra un eco en la propuesta de Karen Barad, para quien la observación no es un acto exterior que interpreta el mundo, sino una parte constitutiva del fenómeno mismo. En otras palabras, mirar no es solo ver; es afectar y ser afectada. La mirada no es neutra ni exterior: es situada, corporal, política. Gorostegui, consciente de ello, compone sus piezas no desde una distancia contemplativa, sino desde una proximidad física, casi táctil. Su trabajo no exige sólo ser observado: requiere ser habitado con todos los sentidos.

Un claro ejemplo de esto es su investigación en torno a la antigua escuela de Felanitx, vinculada en su pasado a las Misiones Pedagógicas y actualmente en proceso de reconstrucción, que no aparece aquí como mero documento, sino como umbral, lugar en tensión entre ruina y potencia. La escuela no es solo lo que fue, sino lo que aún puede ser. Su eco resuena en varias de las obras que aquí se presentan: fragmentos de muro que no se exhiben como reliquias, sino como cuerpos vivos que nos interpelan.

En este sentido, la propuesta se sitúa en las antípodas del simulacro como imitación banal. Si bien parte de registros, reproducciones, reflejos, lo que construye no es una copia sino una realidad en su diferencia: una zona liminal donde lo real, lo virtual y lo simbólico se contaminan mutuamente. Sus imágenes y estructuras no buscan fijar la realidad, sino activar nuevas formas de comprenderla desde sus bordes, desde sus huecos, desde aquello que tiende a desaparecer.

Al transitar por la exposición, el espectador se convierte en co-creador de sentido. La mirada ya no es el lugar desde donde se domina la imagen, sino el terreno donde el tiempo se esculpe en la materia. En las obras no hay una verdad que revelar, sino una vibración que escuchar, un pliegue sobre el que plegar, una diferencia que acoger. El tiempo no es aquello que garantiza la repetición, sino aquello que hace posible lo nuevo. Esta exposición, en su conjunto, es una invitación a ese nuevo: no como promesa de futuro, sino como una potencia que ya está ocurriendo, aquí y ahora, en la piedra, en el cristal, en el cuerpo.

(Texto por Cristina Moreno García y Antoni Amaya Obrado)