En 1931, París alojó la Exposición Colonial Internacional y la Exposición Anticolonial, La Vèritè sur les Colonies.

Por un lado, se ensalzaba el imperio francés y por otro, a través de una mirada crítica, se denunciaban los crímenes e injusticias de la misión civilizadora francesa. A pesar de este objetivo, la llamada “contraexposición” reprodujo estrategias heredadas del discurso colonial occidental.

Es por esto que nos podemos preguntar: ¿hasta qué punto la denuncia formulada por medio de esta exposición seguía operando desde una mirada colonial?

La representación del Imperio

Las Exposiciones Universales o Internacionales fueron un fenómeno decimonónico que, en un principio, tenía el objetivo de representar el progreso de las naciones a través de las innovaciones y los productos de la industria.

Poco a poco se fue sumando a ello una muestra de obras artísticas y atracciones que terminaría por convertir estas ferias en competencias.

La popularidad de las secciones dedicadas al colonialismo en las Exposiciones Universales celebradas en la capital francesa en 1878, 1889 y 1900, dieron lugar a la idea de una exhibición en la que únicamente se tratara el colonialismo.

Fue celebrada entre el 6 de mayo y el 15 de noviembre de 1931, siendo la última celebración internacional dedicada exclusivamente a las colonias. En esta participaron Francia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Italia y Estados Unidos. Aunque Gran Bretaña había sido invitada, decidió no participar, ya que entre 1924 y 1925 había generado un evento similar.

Hay que tener en cuenta que Francia contaba con una política de asimilación hacia sus colonias. Estas eran entendidas como una extensión del territorio francés, es decir, concebidas como un único país, bajo la misma bandera e idioma. Además, tenía una ideología basada en la misión civilizadora francesa, se defendía que el imperio le aportaría a la colonia un progreso del cuál estas se beneficiarían.

Sin embargo, parece que la población francesa no estaba convencida del beneficio que estas producirían para ellos mismos. El imperio francés estaba deseando que se creara un interés en los territorios colonizados. Así pues, la exhibición debía estimular el mercado colonial, lo que generaría un crecimiento de las inversiones en las colonias.

Un espacio simbólico

En un área de 110 hectáreas, se construyeron 200 edificios que representaban las colonias francesas. El espacio elegido para albergar la exposición fue Vincennes, en la zona este de París. Se generó entonces un discurso en torno a la ubicación del recinto, revelando su importancia no solo en términos logísticos, sino también simbólicos.

Para Hubert Lyautey, comisario general de la feria, el emplazamiento ideal habría sido el centro de la ciudad. Defendía que, de esa forma, la exposición llamaría la atención del público y evitaría ser olvidada. Además, en el centro de París, habría quedado acompañada y legitimada por los monumentos del poder.

En cambio, autores como Leandre Vaillat (crítico de arquitectura y columnista del periódico Le Temps) argumentaban que no existiría armonía entre los edificios clásicos del centro y los exóticos palacios que componían la exposición. Así, se construyó un espacio único, específicamente destinado a la representación del otro.

Asimismo, la exposición aportó una infraestructura desconocida hasta ese momento en el este de París. Para recorrerla se habilitó un tren que guiaba al visitante a través de las distintas secciones, comenzando por la extranjera. Destacan pabellones como el de Bélgica, en el que se muestran cabañas congoleñas, así como el Templo de Java por Países Bajos.

En la Grande Avenue se encontraban los pabellones de las “viejas colonias” francesas, culminando en el impresionante Angkor Wat, así como el pabellón francés de África Occidental, que imitaba a un palacio fortificado del Sudán francés o en la Gran Mezquita de Djenné.

En cambio, el pabellón francés del África Ecuatorial debía ser austero, pues evitaba enfatizar las tragedias. La violencia y los crímenes cometidos se mantuvieron en secreto, evadiendo el verdadero contexto opresivo y la dinámica de explotación y dominación entre Francia y sus colonias.

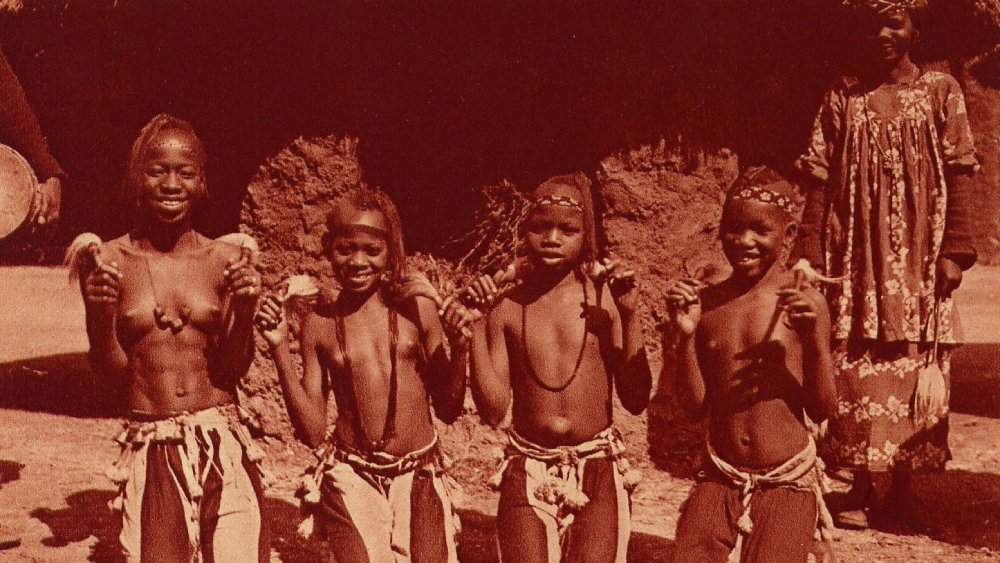

En esta feria se exhibían las industrias y sus productos manufacturados, la cultura tangible, el arte y los propios individuos, como era común en los zoos humanos europeos. Destacaron las atracciones especiales, entre las cuales la danza fue una de las más populares. Además del disfrute del espectador, el objetivo de las mismas era recrear el ambiente de las colonias según la mirada occidental.

Bailarinas fulani durante la Exposición Colonial Internacional en París, Francia, 1931

Bailarinas fulani durante la Exposición Colonial Internacional en París, Francia, 1931

El Museo de las Colonias (Palais des Colonies) fue el único edificio creado para permanecer en pie después de la exhibición, institución que hoy alberga el Museo de la Historia de la Inmigración. Por un lado, presentaría la historia del imperio francés y, por otro, una especie de resumen en la que se muestra una relación recíproca entre Francia y sus colonias, lo que se han aportado mutuamente.

La ley del 17 de marzo de 1920 autorizó la organización de la exhibición con un museo permanente. Para este se eligió un terreno rectangular que formaba parte de la Ecole d'Arboriculture et d'Horticulture. Así, configuraba un conjunto de edificios metropolitanos alrededor de la puerta principal de la exhibición, la Porte Dorée, que distintos autores han comparado con la Porte Dauphine del oeste de la ciudad.

En términos estructurales, la exposición no resultó muy innovadora, ya que las exhibiciones de 1879 en Bruselas y de 1906 en Marsella fueron similares. Sin embargo, en términos sociales, provocó una gran reacción antimperialista.

Crítica y disidencia

En otoño del mismo año se organizó la Exposición Anticolonial titulada La Vèritè sur les Colonies. Fue organizada desde la Liga Antimperialista, el Partido Comunista y el grupo Surrealista, quienes deseaban ofrecer la “verdad” sobre el colonialismo.

Alfred Kurella, el jefe mundial de la Liga Antimperialista, fue el impulso inicial para la misma, ya que criticó la falta de reacción hacia la Exposición Colonial parisina. Será gracias a su iniciativa que se utilice como espacio la sede del Comité Central del Partido Comunista. Este fue el antiguo pabellón soviético (conocido como pabellón “Constructivista”) en la Exposición de las Artes Decorativas de 1925.

En una publicación del diario L’Humanité se informaba a los lectores sobre la exhibición.

Por un lado, pedían la colaboración de los visitantes, a través del apoyo monetario y material. Por otro, informaban de los recursos expuestos: objetos “artísticos” provenientes de los territorios colonizados, charlas, material audiovisual, interpretaciones musicales de coros y orquestas “indígenas”, así como una comida “tradicional” en el llamado Café Morisco. Es decir, estrategias similares a las utilizadas en la Exposición Colonial.

Las piezas exhibidas son objetos culturales que, interpretados bajo la mirada estética occidental, se comercializan y transforman en la idea europea de obra de arte. Han sido descontextualizados en un intento de legitimación, sin dar importancia a su historia o finalidad, se convierten en víctimas del comercio capitalista, terminando por ser poseídos y albergados en colecciones de tipo primitivista.

En la década de 1920, el grupo de los surrealistas conformaba los primeros serios coleccionistas del llamado “arte primitivo”. Uno de los ejemplos más significativos fue la venta, en julio de 1931, de los 312 objetos que habían pertenecido a André Breton y Paul Éluard. Así pues, fue una de las subastas de objetos “primitivistas” más importantes del período de entreguerras en París. Y posteriormente, para la Exposición Anticolonial fue contraproducente, debido a que, como se comentó anteriormente, se pidió donaciones en una publicación de L’Humanité.

Una mirada colonizada

La Exposición Anticolonial consiguió generar una movilización social, involucrando a los participantes del Partido Comunista Francés, la C.C.T.U., la ligue Internationale contre I'Oppression Coloniale et l'Imperialisme, así como al grupo surrealista.

Pero a pesar de sus intenciones, utilizaron estrategias similares a las de la Exposición Colonial: se pretendía educar al espectador a través del entretenimiento. Por ello es tan significativo el uso de la música, la danza y la comida. En lugar de subvertir la jerarquía cultural impuesta por Europa, contribuyó a perpetuar estereotipos.

Bibliografía

Jennings, Eric T. “Visions and Representations of French Empire”, The Journal of Modern History, 3 (2005), pp. 701–721.

Morton, Patricia A. “National and Colonial: The Musée Des Colonies at the Colonial Exposition, Paris, 1931”, The Art Bulletin, 2 (1998), pp. 357–377.

Ndiaye, Pap. “The Colonial Exposition of 1931”, Palais de la Porte Dorée

Norindr, Panivong. “The ‘surrealist’ counter-exposition: La Vèritè sur les Colonies”, Chow, Rey y harootunian, D.H. (eds.) en Phantasmatic Indochina: French Colonial Ideology in Architecture, Film and Literature, Duke University Press, 1997, pp. 52-71.