Warum haben gewisse Künstler zu Lebzeiten Erfolg und verschwinden dann für lange Zeit aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit?

Viele der Kunstströmungen um die Wende zum 20. Jahrhundert waren kurzlebig. Einige hinterliessen aber ihre Spuren und Eindrücke auch bei Künstlerinnen und Künstlern späterer Generationen. Sie sind Wegbereiter der Moderne. Eine grosse Vielfalt an Ideen und Gedanken lassen neue Strömungen aufkommen. Gleichzeitig beharren einzelne Künstlerpersönlichkeiten aber mit aller Konsequenz auf ihrer Eigenständigkeit und auf ihrer Ausdrucksform. Sie passen sich nicht dem Wandel von Zeit und Geschmack an. Zu ihnen gehört Eugène Carrière.

Carrière war in Paris einer der einflussreichen Künstler seiner Zeit, von der zeitgenössischen Rezeption geschätzt und beachtet. Er ist einerseits etabliert: ein Künstler, der in der bürgerlichen Gesellschaft Frankreichs des 19 Jahrhunderts seinen Platz gefunden hat und der über einen umfassenden Freundeskreis verfügt, bis zu Spitzen der damaligen intellektuellen und künstlerischen Avantgarde. Seine Ausdrucksform, Eigenständigkeit und Unangepasstheit gegenüber allen Modeströmungen der Zeit haben ihm damals auch Kritik eingebracht.

Hinter seinen Werken verbirgt sich mehr als die lebensnahen Porträts von Künstlerkollegen, intimen Mutter Kind-Darstellungen oder Landschaften als das, was die Bilder beim ersten Blick zeigen. Zum Verständnis seiner Darstellungen gehört, damals wie heute, die Kenntnis seiner Biographie und seiner Lebensphilosophie. Für den zeitgenössischen Betrachtenden war der Zugang zu den nebelumhüllten Darstellungen, zum Einsatz der monochromen Farbpalette und zu den fliessenden Gestalten in Carrières Werken ungewöhnlich: in einer Zeit, als auch die Malerei farbig und bunt wird.

Die frühen Aubildungsjahren (1869 und 1872-1877), die er bei Alexandre Cabanel verbringt, sind für Carrière reich an Erfahrungen. Er eignet sich in dieser Zeit die grundlegenden Techniken der Malerei an. Sein Streben nach einer Kunst, deren Aufgabe vor allem darin besteht „in der Seele das Verständnis der Natur und des Lebens zu erwecken“, einer Seelenkunst, deren Ausdrucksmittel in der Formensprache der Natur vorgegeben ist, veranlasst Carrière um 1885, seine Technik zu verändern. Dabei lässt er alles für ihn Unwichtige und Überflüssige weg. Er synthetisiert die Formen im Sinn einer Einfühlung in eine grundlegende, naturhafte Formensprache. Dabei fallen Erscheinung und Eindruck mehr und mehr zusammen. Die Farbe verliert zunehmend an Bedeutung: für den Künstler verfälscht sie die Bilder. Carrière nähert sich den symbolistischen Forderungen nach Monochromie.

Carrières stilistische Spätphase zeichnet sich ab 1890 immer deutlicher ab. Er benützt für die Gestaltung seiner Werke einen gedämpften Lichtton, der „eine allgemeine Farbenstimmung“ durch das charakteristische Auftragen dunklerer, erdiger Farben auf helleren Malgrund erzeugt. Diese erdfarbene Palette gewinnt zunehmend Oberhand in seinem Werk, durchzogen von Schleiern aus dunklem Ocker. So verstärkt er das Gefühl des Mystischen und Magischen in seinen Bildern. Seine Gedanken kreisen um die allegorische Darstellung innerer Werte. Es geht ihm um den exemplarischen Ausdruck von Gefühlen als Zeichen eines wahren und tiefen Menschseins, den er vor allem in seinen vielen Bildern der Mutterliebe zum Ausdruck bringt. Dabei bemüht er sich, alles Unwesentliche, alle Accessoires, alles Schmückende oder auch Dekorative auszublenden. Die Darstellung eines Menschen wird über die individuellen Züge hinaus gleichsam auf seine Ausstrahlung, seine Aura, reduziert. Äussere Bedingungen, wie Dekor, Hausrat oder Kostüm werden nur angedeutet oder ganz weggelassen. Seine Personen befinden sich in einer besonderen, oft spiritistisch wirkenden Atmosphäre, die weit entfernt ist von der Wirklichkeit. Zeit, Raum und Umgebung spielen keine Rolle mehr und werden mit bildnerischen Mitteln kaum oder angedeutet oder gar nicht dargestellt.

Die Figuren scheinen aus der Erinnerung gemalt. Ein transparenter Schleier umhüllt die Leinwand, durch den die Figuren ausgelöst im Raum zu stehen scheinen. Dieser Eindruck verstärkt sich durch das Aufheben der konventionellen Linie. Seine spezielle Fähigkeit Gesichter und Körper nur durch Licht und Schatten wirken zu lassen, erwecken beim Betrachtenden das Gefühl von Formmodellierung: die Figuren erscheinen nicht als scharf begrenzte Silhouetten; sie sind allein durch ihr Volumen und ihre Formen modelliert. Nicht umsonst wird Carrière „der Bildhauer unter den Malern“ genannt. Er arbeitet wie ein Bildhauer, der bei der Formung einer Skulptur die Wirkung des Lichts und den Schattenwurf der Formen einsetzt. Dadurch erscheinen die Dargestellten in einem Stadium zwischen Wirklichkeit und Traum. Ihre Gesichter haben keine weltlichen Züge mehr; sie sind in einem gewissen Mass entrückt. Das Licht bleibt nicht an der Oberfläche, es durchfliesst vielmehr die Gesichter, füllt Hohlräume auf und durchströmt selbst dunkle Schattierungen. Das Gleichgewicht von Licht und Schatten verschiebt sich zugunsten der Dunkelheit. Das Licht wird fliessender und löst sich auf. Äussere und innere Bildwelt fliessen zusammen. Der Hintergrund schluckt das Licht. Es sind nur noch feine Lichtarabesken, die sich auf der Bildfläche abzeichnen. Carrière spricht von den „Valeurs arabesques de la lumière“, die das Bild beherrschen.

Carrière setzt das Licht als Metapher für das innere Licht des Dargestellten ein, für seine Aura. Dabei ist es nicht nur ein Stilmittel; es hat für den Künstler auch symbolische Funktion als Sinnbild für die innere Lebenskraft und die Ausstrahlung eines Menschen: seine äussere Erscheinung ist Ausdruck seines inneren Lichtes. Dieses strahlt auf eine spezielle Art und erzeugt einen Gesamteindruck der Persönlichkeit.

Es erstaunt nicht, dass Carrière mit Rodin eine lebenslange Freundschaft verbindet und beide gegenseitig ihre Kunst bewundern. Rodin wird deutlich von Carrière beeinflusst, was sich bei seinen (v.a. Marmor-) Skulpturen im Ineinanderfliessen der Figuren und den weichen Zügen der Gesichter zeigt. Beide hegen gegenseitig eine grosse Bewunderung, die sie auch schriftlich zum Ausdruck bringen. Ihre Freundschaft beginnt um 1890, als sie in den gleichen Künstlermilieus verkehren. Sie unterstützen sich gegenseitig und verteidigen ihre Kunst gegen die Kritik. Für den Katalog der grossen Rodin-Ausstellung im Jahr 1900 verfasst Carrière das Vorwort und entwirft das Plakat. Die beiden Künstler besuchen sich regelmässig und tauschen ihre Gedanken über Kunst und Leben aus. Rodin ist ein eifriger Sammler von Carrières Kunst, was heute noch der reichhaltige Bestand im Musée Rodin beweist.

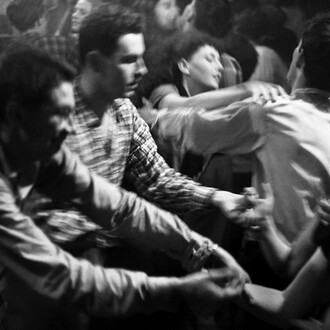

Die letzte Schaffensperiode ab 1895 ist gekennzeichnet durch eine zunehmende Abstraktion: individuelle Gesichtszüge verschwinden; alles wird reduziert auf die Knochenstruktur, die Augen, Wangen, Nase, Kinn und Stirn. In den Gruppenbildern sind die Figuren nicht nur nebeneinandergestellt; sie scheinen vielmehr zusammenzufliessen.

Es gelingt Carrière mit seinen alltäglichen Themen seine Zeitgenossen zu fesseln und er erhält damit schon zu Lebzeiten Anerkennung. Die Wahl der Titel einiger seiner Werke in der Ausstellung zeigt, wie treffend er den damaligen Zeitgeist umzusetzen weiss: Promenade à la campagne (Rêverie) (1890), Maternité (1899) oder Femme regardant son enfant (1900). Seine der Realität entrückten Darstellungen beschreiben häufig Zustände, die für viele Menschen jener Zeit Ziele und Träume bedeuten: rêverie, tendresse, méditation, sommeil. Eigentlich mutet es eigentümlich an, dass in der Zeit der beginnenden unmenschlichen Urbanisierung beim Publikum diese Motive Anklang finden! Es gilt dabei aber zu bedenken, dass damals bereits die Sehnsucht nach Traumwelten (Morphinismus) und die Rückbesinnung auf immaterielle Werte die Menschen zunehmend beeinflussen. Es sind denn auch die Künstler, die diesen Sehnsüchten als erste nachgehen und sie umzusetzen versuchen. Bis hin zum Symbolismus durchwandern sie alle Möglichkeiten der Darstellung von der Realität entrückten Geisteszuständen, Träumen, Mythen und Allegorien.

Carrière ist einigen grösseren Schweizer Privat- und institutionellen Sammlungen vertreten. Trotzdem gibt es bis anhin keine grösseren Ausstellungen seines Werks in der Schweiz. Seine Beteiligung in der Gemeinschaftsausstellung im Musée Rath in Genf (1896) mit Werken von Pierre Puvis de Chavannes und Auguste Rodin fand auf Initiative des Schweizer Malers Auguste Baud-Bovy und des Kunstkritikers Mathias Morhardt statt. Die Ausstellung in der Galerie Hauser & Wirth in Basel kann die Wahrnehmung für das Kunstschaffen eines Künstlers schärfen, der aus heutiger Sicht ein erstaunliches und modernes Werk geschaffen hat.

(Text von Helen Hirsch)