Ein leuchtendes Schaufenster mit schicker Kleidung an einer Straßenecke. Auf dem Bürgersteig davor steht ein Mann, links von ihm am Bildrand ein Auto, an das sich ein weiterer Mann und eine Frau lehnen. Das Paar und der Mann vorm Schaufenster hören offenbar Musik. Der Moment wirkt fast wie eine skurrile Szene aus einer Fernsehsendung: Charaktere tanzen spontan auf der Straße, untermalt von Gelächter aus dem Off. Es könnte aber auch sein, dass sich der stehende Mann seiner Umgebung kaum bewusst ist und ganz in sich selbst versunken mit den Händen durch sein nach hinten gekämmtes Haar fährt. Egal, wie genau wir auch hinschauen: Ein Teil des Bildes verspricht zwar emotionale Erleichterung, bleibt aber beunruhigend distanziert, ein leerer Raum zwischen Außergewöhnlichem und Alltäglichem, Geheimnisvollem und Erkennbarem, zwischen Zufälligen und Analytischen wird aufrechterhalten. Und es scheint, dass hinter dem Laden, im entfernten Hintergrund des Gemäldes, die Farbe dieser Distanz Rot ist.

Ich sehe Travis MacDonalds Diptychon Midland formal (2025) zum ersten Mal im Tempelhofer Atelier des in Neuseeland geborenen und in Berlin lebenden Malers. Es ist früh am Morgen. Das nächste Café meilenweit entfernt. MacDonald kocht Kaffee und lädt mich ein, mit ihm am großen Fenster eine Zigarette zu rauchen. Unbemerkt beobachten wir zwei Männer, die in der benachbarten Sandstrahlwerkstatt arbeiten. Nachdem er sich für die spärliche Ausstattung des Raumes entschuldigt hat, beginnt MacDonald, Gemälde aus der Deckung hervorzuholen. „Ich habe über Idole nachgedacht“, erzählt er mir. „Haupt- und Nebenrollen – eine ganze Besetzung, wie in einer langjährigen Sitcom. Ich arbeite an Episoden, halte ein Still fest, und die Handlung hört einfach nie auf.“

Aber irgendwo beginnt sie. Und diese Episode, wie ich an einem provisorischen Schreibtisch, MacDonald gegenübersitzend erfahre, spielt sich auf der Nordinsel Neuseelands ab, in der kleinen Stadt Bunnythorpe im Landesinneren, wo der Künstler 1990 geboren wurde. Seine Mutter, Kathryn McCool, war Fotografin, und sein Vater, Craig MacDonald, arbeitete in einem Schlachthaus und als Techniker für den neuseeländischen Bildhauer Paul Dibble. Ein einschneidendes Ereignis ereignete sich, als MacDonald gerade einmal sechs Jahre alt war. Um eine Fortbildung für Dibble zu absolvieren, zog der Vater mit der Familie nach Australien, in die noch kleinere Stadt Elphinstone mit nur 200 Einwohnern. „Als ich aufwuchs, spürte ich eine allgemeine Atmosphäre von Heimweh“, sagt der Künstler. Zum Beispiel vermisste er das Neuseeländische Grün.

Obwohl er weit entfernt von allen großen Kunstinstitutionen lebte, verbrachte MacDonald viel Zeit damit, die wenigen Kunstzeitschriften und -bücher seiner Eltern durchzublättern und die darin entdeckten Ideen mit seiner Mutter zu diskutieren. „Sie arbeitete, fuhr herum und suchte nach Motiven zum Fotografieren, und ich begleitete sie immer wieder“, erzählt er. „Es war, als würden wir für einen Film casten. So habe ich gelernt, nicht kritisch, sondern analytisch zu betrachten.“ Diese analytische Sichtweise bestimmt heute ganz klar die Komposition von MacDonalds Gemälden: In Midland formal beispielsweise, wo alle Entfernungen so scharf definiert sind, und in Gift of the moment (2025), dessen Grundformen – Rechtecke, Quadrate, Kreise – mit der ausdrucksstarken Geometrie eines Kazimir Malevich in den Rahmen fallen.

Auch Musik war für den Teenager MacDonald ein Weg, Elphinstone zu entfliehen. Er fühlte sich zu Punk und Rock ‘n’ Roll hingezogen und fuhr regelmäßig mit dem Zug eineinhalb Stunden nach Melbourne, wo er in Bands spielte, die von Flying Nun, dem legendären neuseeländischen Plattenlabel, inspiriert waren. Schließlich zog er in das kulturelle Zentrum der Stadt, studierte Bildende Kunst am Victorian College of the Arts und machte weiter Musik. Diese Phase war ebenso ernsthaft wie kurzlebig. Mit 26 hatte MacDonald „auf eine selbstzerstörerische Art und Weise” die Musikszene von Melbourne hinter sich gelassen. „Ich wollte nicht aufhören, aber ich musste mich auf die Malerei konzentrieren”, sagt er, steht vom Tisch auf und geht quer durch sein Atelier zu einem weiteren Stapel von Werken. Er verließ zwar die Szene, nicht aber die Show, auch später nicht, als er nach Europa zog. So trägt die Ausstellung in Basel beispielsweise den Titel Autoluminescent, nach einem Song der australischen Post-Punk-Legende Rowland S. Howard, und der Künstler gesteht leise, dass er von Zeit zu Zeit immer noch privat Musik aufnimmt.

Inzwischen hat MacDonald ein Gemälde in der Hand, er hält es zunächst vor andere Werke und dann kurz in das Sonnenlicht, das durch die Fenster strahlt. In diesem Moment der Stille scheint das Bild fast sein eigenes Licht zu erzeugen, von innen zu leuchten. Über meine Verwunderung lächelt der Künstler kurz. „Seide“, sagt er. Die Verwendung dieses Materials in der Malerei ist zwar keineswegs neu – sie reicht bis in die alte asiatische Kunst zurück, wo es aus wirtschaftlichen Gründen ausgewählt wurde –, doch MacDonald bringt eine übersehene Eigenschaft zur Geltung: die Transluzenz. Da das Licht sowohl die Pigmente als auch den Stoff so wunderbar durchdringt, stellt sich mir die Frage, warum die lichtliebenden Impressionisten – abgesehen von Edgar Degas für seine Fächer-Gemälde – nicht häufiger Seide als Malgrund verwendet haben.

Wenn wir über MacDonald sprechen, so sollten wir uns aber mit der Künstlergruppe Nabis befassen. Die Postimpressionisten des späten 19. Jahrhunderts hatten eine Vorliebe für das Symbolische, für das Herauslösen von Bedeutung aus der Realität. MacDonalds wiederkehrende Bäume, Räder und Metallkonstruktionen fallen in diesen Bereich, auch wenn der Künstler sich weigert, über ihre Bedeutung zu spekulieren. Auch Pierre Bonnard ist überall im Atelier zu erkennen, insbesondere, wie ich schnell feststelle, in MacDonalds Umgang mit der Fotografie. Wie Bonnard betrachtet er sie als Material, das es zu vermitteln und zu arrangieren gilt. „Die Fotos lassen sich nicht sofort in ein Gemälde übertragen“, sagt er und verweist auf den analytischen Aspekt seiner Arbeit. „Ich konstruiere die Bilder. Sie müssen neu aufgebaut werden“. Einige Fotos macht er selbst mit seinem Handy, andere wählt er aus Instagram aus, einem Medium, das, wie er zugibt, oft seinen Neid entfacht. „Ich mache Screenshots von all diesen Stories meiner Freunde, die Spaß haben und Dinge unternehmen, die ich auch gern tun würde. Aber ich bin nicht dabei. Ich bin hier, wo auch immer das ist“, sagt er und zuckt mit den Schultern in Richtung Atelier, „in einem Gemälde“. MacDonalds Werke befassen sich in gewisser Weise mit diesem Neid, der aus der Distanz entsteht, den er empfindet, wenn seine Freunde in ihrer ausführlichen Expressivität und gleichzeitigen Unnahbarkeit die Vorfreude und Aufregung eines gelungenen Abends vermitteln – das aleatorische Gefühl, dass alles passieren könnte.

Das sind ein, zwei Methoden. Aber manchmal, so erzählt er mir, kann das Schreiben ein Foto vorwegnehmen. Dann beschreibt MacDonald mit Hilfe der Notizen-App seines Telefons sehr detailliert, was ein gutes Bild ausmacht und was noch nie zuvor gemalt wurde. Er stützt sich dabei auf tatsächlich Gesehenes oder Beobachtungen, die in seiner Vorstellung entstehen. Seine Beschreibung zur Hand, durchsucht er das Internet nach Bildern, um das Gemälde, wie er es nennt, „zurückzuentwickeln“ und eine konstruierte Szene zu collagieren. Gelegentlich – in einer weiteren Anspielung auf die Nabis und ihren demokratischen Geist – druckt er das gefundene Image aus und klebt es direkt auf das Gemälde. Der Aspekt der analytischen Assemblage ist dabei stets präsent.

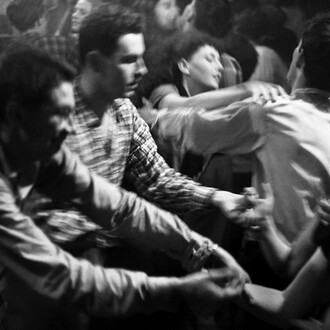

Zwei Gemälde mit gleichem Motiv, die MacDonald übereinander aufgestellt hat, ziehen nun meine Aufmerksamkeit auf sich – Crowdsurfer I und Crowdsurfer II. In Rot- und Gelbtönen gehalten, liegt ein schlaksiger, langhaariger Mann auf dem Rücken und surft auf einem Meer von Händen. Es erinnert an den liegenden Jesus in Hans Holbeins Der Leichnam Christi im Grabe. Doch während der „Tropfende Mann“, wie der Künstler ihn nennt, an die Stelle des Sohnes Gottes oder des Idols gesetzt wird – jener distanzierten Figur, der die Malerei, wie MacDonald mich erinnert, immer gedient hat –, ist klar, dass er nicht über dieselben makellosen Eigenschaften verfügt. „Ich verherrliche und heroisiere die Unsicheren, die Depressiven, die von der Schwerkraft Gebeutelten“, sagt der Künstler und dreht sich eine weitere Zigarette. Ich stelle mir MacDonald mit seiner Mutter im Auto auf dem Land vor, und zurück am Atelierfenster erinnern wir uns beide, wie wir als langhaarige Rowdys auf der anderen Seite der Welt aufgewachsen sind, wo man bereits mit Haaren, die über den Kragen ragten, als schwul oder Hippie oder beides galt. „Das ist der soziologische Aspekt“, sagt er, „aber der Tropfende Mann ist auch eine Möglichkeit, die Geometrie zu durchbrechen – formal gesehen.“

Wo „der Tropfen“ zu finden ist, findet sich auch die Einmischung der Materialität. Das Analytische wird durch das Aleatorische gestört und das nicht nur in der äußeren Erscheinung der Figuren. Die Schwerkraft hat, so MacDonald, ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung gespielt – „Farbe sollte nass sein“, sagt er, während wir den beiden Arbeitern wieder beim Sandstrahlen zusehen. In Jumbo vision (2025) steht ein sentimentaler Mann direkt hinter seinen Freunden und dennoch im Mittelpunkt der Szene. Er ist auf diese Weise gemalt: Er ähnelt einem Tropfen und ist tatsächlich getropft. So dringt er in die Linearität der Gebäude, der Brücke und der Straße ein und rast auf einen Fluchtpunkt zu. Zwar machen MacDonald seine subtilen Tropfen etwas verlegen, doch indem er sie in seine regelmäßigen Geometrien einfließen lässt, bringt er auf elegante Weise den Zufall ins Bild: Alles könnte passieren, und vielleicht wäre das etwas Neues, vielleicht aber auch nicht.

„In gewisser Weise ist Zweifel die wichtigste Variable in der Malerei“, sagt MacDonald und drückt seine Zigarette aus. Es ist ein belastendes Gefühl, das entweder lähmt oder antreibt, das die Kluft zwischen Bekanntem und dem Unbekanntem aufzeigt. „Zweifel und Hingabe gehen Hand in Hand“, fährt er fort. „Und mich der Malerei zu widmen, ist eine Möglichkeit, mir selbst Dinge zu erklären.“ Was ihn von den Nabis unterscheidet, was ihn zeitgenössisch macht, ist genau seine persönliche Kontextualisierung der Welt und der malerischen Tradition. Er wird keine Définition du néo-traditionnisme schreiben, kein Manifest. Travis MacDonald widmet sich der Malerei allein für sich selbst, auf seine eigene Art und Weise. In der Distanz zwischen den vielen Ausdrucksformen des Aleatorischen und Analytischen werden wir beim Betrachten in das Gemälde hineingezogen, um vielleicht selbst das zu fühlen, was der Künstler fühlt – und um seine Kunst und die Kunstgeschichte in einem neuen Licht wahrzunehmen, auf soziale und ästhetische Weise.

Angesichts des Titels und der Inhalte der Ausstellung und dem Einblick in MacDonalds Leben fällt es schwer, die Gemälde in Autoluminescent nicht wie Szenen aus seiner Zeit in Melbourne zu betrachten – wie Stills aus dem Serienfinale: die Hauspartys und die Hierarchien, der Klatsch und das Drama. Aber dann auch wieder MacDonald und seine Mutter im Auto: Zufällig begegnen sie den Idolen auf dem Land und geben ihnen Gestalt. „Die alte Vorstellung, nur darzustellen oder zu beobachten“, sagt er, „diese Passivität ist relevant. Und das ist alles, was uns jetzt noch bleibt. Die einfachen Dinge.“

(Text von Benjamin Barlow)