Anlässlich der Ausstellung Personal effects von Travis Boyer veröffentlicht die Galerie einen begleitenden Katalog, der zur Vernissage erhältlich sein wird. Zu den Autorinnen des Katalogs gehören die Kunsthistorikerin Dr. Susanna Cole, die Autorin und Fotografin Elyssa Goodman, der Kritiker und Kurator Dr. Thomas Love sowie die Künstlerin K8 Hardy. Die Publikation enthält ein Vorwort von Peter Kilchmann.

Am Sonntag, dem 15. Juni, um 12 Uhr findet in der Ausstellung ein Künstlergespräch zwischen Travis Boyer und dem Kritiker und Kurator Thomas Love statt. Die Veranstaltung ist Teil des offiziellen Programms des Zurich Art Weekend.

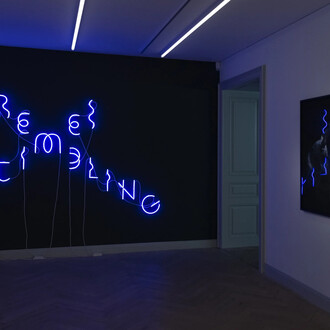

Die Galerie Peter Kilchmann freut sich, Personal effects zu präsentieren – eine Einzelausstellung mit neuen Arbeiten des in New York lebenden Künstlers Travis Boyer (*1979 in Fort Worth, Texas, USA) und zugleich seine erste Einzelausstellung in der Schweiz. Ausgeführt mit Farbstoffen auf Seidensamt, untersucht Boyer in seinen Werken, wie die Beschaffung von Oberflächen Inhalt anreichern und lädt zur Reflexion über Ornamente, kulturelles Gedächtnis und queere Verkörperung ein.

Reich an Textur und durchzogen von kunsthistorischen Referenzen, verwandeln die Werke in Personal Effects das Dekorative ins Politische und das Sentimentale ins Kritische. In einer Synthese aus Selbstinszenierung, Camp und materieller Raffinesse entwickelt Boyer eine malerische Sprache, die Übertreibung, Mehrdeutigkeit und Verführung bewusst einsetzt.

Samt ist in Boyers Werk sowohl Medium als auch Metapher. Als Trägermaterial blickt es auf eine bewegte Geschichte zurück: einst ein Stoff des aristokratischen Luxus, später ein Symbol bürgerlicher Häuslichkeit und ab den 1970erJahren ein Stoff der Gegenkultur und des Kitschs. Boyer nimmt diese komplexe Historie weder unkritisch an noch lehnt er sie ab. Er arbeitet mit sogenannten Proteinfarbstoffen, die für tierische Substrate wie Seide, Wolle und Haare verwendet werden, und nutzt die optische Tiefe des Materials aus. Indem er sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite malt, lässt er Pigmente durchsickern oder einpressen. Für die „fellige“ Oberfläche verwendet er Werkzeuge aus der Schönheitsindustrie – Dampfbügeleisen, Zerstäuber und industrielle Haartrockner –, um bewegte Farbebenen und Texturen zu formen.

Diese Gemälde verweigern sich der Abflachung, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Durch die Lichtbrechung des Samtflors tauchen Bilder auf und verschwinden wieder, sie flirren und lösen sich auf. Es gibt keinen festen Blickpunkt; die Betrachtenden müssen sich bewegen, genau hinsehen und alle Sinne aktivieren. In einer Zeit durchgestylter digitaler Bilder und endlosen Scrollens fordert Boyers Kunst ein verkörpertes Sehen. Seine Oberflächen sind keine passiven Träger, sondern performativ, instabil und eigensinnig Die Motive in Personal effects entstammen einem Archiv der Zierde: falsche Wimpern, Overknee-Stiefel, Schmuck, Strassgürtel, Federn und Kostümfragmente. Diese Objekte stehen für Identität, Aspiration und Transformation. Manche Werke erscheinen wie Stillleben: Green carnation pink dragonfruit erinnert an Oscar Wildes kodiertes florales Queerness-Symbol, während Brooches Click Clack eine Konstellation scheinbar tuschelnder Broschen zeigt. Andere Werke wie Born to do this oder Boots continuum zeigen geschmückte Torsi im Zustand des Werdens keine Porträts, sondern verkörperte Ideen: kostümiert, gesichtslos, voller Präsenz.

In Michael the acrobat scheint der Samt selbst zurückzublicken: Maskenformen unter der Farbschicht erinnern an die blickenden Figuren der Commedia dell’arte. Beim Versuch, das Bild zu fixieren, verändert sich der Blickwinkel; das Werk entzieht sich dem Zugriff. Diese Instabilität eröffnet einen Raum der Freiheit. Die Figuren sind nicht für passives Betrachten oder spektakulären Konsum gedacht – sie fordern zur Teilhabe auf, zur Komplizenschaft, zur Wiedererkennung.

In Lover junior suggeriert eine rosafarbene Hose eine Figur im Moment der Transformation – weder vollständig anwesend noch abwesend, sondern in einem Zwischenzustand der Existenz. Die Weichheit der Farbe steht im Kontrast zur scharfen Silhouette, was eine Spannung zwischen Verletzlichkeit und Haltung erzeugt. Weitere Arbeiten erforschen Beziehungen und Rituale durch atmosphärische Metaphern. Third keeps taut, mit seinem Trio brennender Kerzen, verweist auf Intimität und Dreiecksverhältnisse, während Suggestion diabolique mit Licht und Schatten spielt und an Verführung und sinnlichem Schauspiel erinnert. Feel the night is made of rocks zeigt paarweise Kristalle als Sinnbilder gespiegelter Sehnsucht. Es ist eine Anspielung auf queere Beziehungsdynamiken. Die dargestellten Objekte fungieren nicht als blosse Requisiten, sondern als Zeugen, sie beinhalten Erinnerungen, verkörpern Begehren und beleben die stillen Aufführungen des täglichen Überlebens.

Die Autorin Elyssa Goodman beschreibt Boyers Methode als „Selbstverführung“ – ein Akt, sich selbst von der Ausdruckskraft unzähmbarer, feminisierter und kulturell abgewerteter Materialien zu überzeugen. Wie seine Großmutter Virginia Odette Canada, die sich die Wimpern färbte, während sie Oprah schaute, versteht Boyer Schönheit als Arbeit und Spiel zugleich. Schmuck und Verkleidung werden zu Technologien des Selbst, zu Rüstungen und Zeichen der Feier.

Eine zentrale Referenz in Personal effects, wie Kunsthistorikerin Susanna Cole betont, ist die Figur des Pierrot – der tragikomische Clown der Commedia dell’Arte. Von Watteaus Gilles bis Picassos Akrobaten der Blauen Periode diente Pierrot als Projektionsfläche für Melancholie, Marginalität und moderne Entfremdung. Boyer jedoch queert die Figur mithilfe des von Theoretiker José Esteban Muñoz geprägten Begriffs der „Disidentifikation“: eine Strategie, dominante Codes zu übernehmen und sie im Sinne der Emanzipation umzudeuten. Bei Boyer ist Pierrot nicht mehr das Objekt des Spotts, sondern der Star der Bühne, selbstbewusst, geschmückt, verschwörerisch.

Boyer bewegt sich souverän zwischen zeitgenössischer queerer Kultur und kunsthistorischer Referenz, insbesondere dem Rokoko. Wie Fragonard oder Boucher überwindet er die Trennung zwischen Malerei und dekorativer Kunst. Werke wie Bow bind oder Nuit d’amor erinnern an die pastellfarbene Opulenz von RokokoInterieurs, zugleich aber mit einem ironischen Augenzwinkern. Er bekennt sich zur Übertreibung, zu dem, was Susan Sontag den „demokratischen Geist des Camp“ nannte. Doch Boyer ist nicht an blosser Ironie interessiert. Vielmehr rehabilitiert er die Oberfläche, die von der Moderne als überladen und trivial abgetan wurde. Er steht in einer Tradition queerer Malerei, zu der auch Joyce Pensato, Ulrike Müller und K8 Hardy zählen – Künstlerinnen, die das Erbe des abstrakten Expressionismus mit Humor, Körperlichkeit und feministischer Wut neu geschrieben haben. Wo Clement Greenberg flache Distanz verlangte, liefert Boyer Tiefe, Glanz und Nähe.

Der Kritiker Thomas Love beschreibt Boyers Samtgemälde als bewusste Infragestellung der Trennung von Oberfläche und Tiefe. Seine Werke zeigen, dass gerade geschmückte, taktile, performative Oberflächen tiefgreifende Bedeutungen tragen können. Ihre dekorative Anmutung täuscht: sie sind konzeptuell fordernd, visuell vielschichtig und poetisch transformativ.

In der Ausstellung entfaltet Boyer eine Konstellation von Werken, die zwischen Stillleben und Bühnenauftritt oszillieren. Wie in all seinen Gemälden geht es nicht um reine Darstellung, sondern um das erforschen möglicher Identitäten. Personal effects ist nicht nur eine Ausstellung, es ist eine Bühne. Boyers samtige Bildträger performen. Sie funkeln vor Bedeutung, greifen persönliche Erinnerungen und kollektive Codes auf. Seine Arbeiten feiern Selbstinszenierung als Überlebensstrategie und Widerstand und erzählen komplexe, glamouröse Geschichten über die Verführung.