Thaddaeus Ropac Salzburg präsentiert eine Ausstellung mit neuen Werken des österreichischen Künstlers Markus Schinwald. Großformatige Tapisserien und eine immersive, an der Grenze der Wahrnehmbarkeit angesiedelte Klangkulisse transformieren die Galerieräume der Villa Kast und bieten ein besonderes Setting für Schinwalds aktuelle Werkserie Extensions. Die Arbeiten suggerieren einen Dialog zwischen Vergangenheit und Zukunft, ausgelöst durch eine analoge Methode, die Jahrhunderte künstlerischen und konzeptuellen Denkens überbrückt. Nachdem sich der Künstler über viele Jahre mit der Komplexität von Körperwahrnehmung beschäftigt hat, erkundet er in seinen jüngsten Arbeiten die Verformung und den Verfall der „Erinnerungskultur“. Für Schinwald umfasst dies nicht nur rückblickende Konstruktionen der Vergangenheit, sondern auch spekulative Vorstellungen von der Zukunft – wie sie beispielsweise in Science-Fiction-Filmen zu finden sind –, die unweigerlich auf Fragmenten aus der Vergangenheit basieren. Sein Interesse gilt dabei besonders der zunehmenden „Nivellierung“ und Selbstreferenzialität von Bildern und Musik – eine Entwicklung, die durch künstliche Intelligenz und algorithmengesteuerte Medien vorangetrieben wird. Für diese Ausstellung versucht der Künstler, „ein spezifisches Raumgefühl oder Interior zu schaffen“, wobei er „verschiedene Methoden der Wiederbelebung, von der Restaurierung bis zur generativen Technologie“ einsetzt.

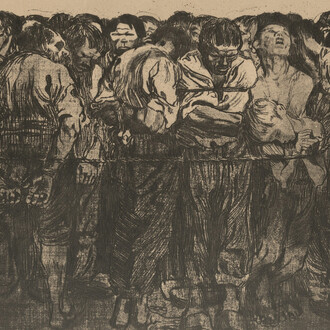

Die für diese Ausstellung geschaffenen Tapisserien spiegeln den zusammengesetzten Charakter der Bilder wider. Während einige mithilfe von KI generiert wurden und ver wüstete Innenräume zeigen, die an Katastrophenszenen aus Hollywoodfilmen erinnern, basieren andere auf einem Fresko des Renaissance-Malers Giotto di Bondone, das Schinwald digital verfremdet hat. Die Bauwerke in Giottos Stadtansicht haben nie wirklich existiert, sondern zeigen eine konstruierte Realität. In Schinwalds Tapisserien werden sie zu einer scheinbar endlos erweiterbaren Anreihung abstrahierter architektonischer Elemente. Die bearbeiteten Räume wirken auf den Betrachter immer noch historisch, lassen sich jedoch nicht mehr genau zuordnen oder datieren, wodurch eine Art zeitliche Verzerrung entsteht. Als erste programmierbare Maschinen, die durch Lochkarten gesteuert wurden, die Informationen zu Webmustern in Form eines Binärcodes enthielten, hat der Webstuhl als Vorläufer der heutigen digitalen Sprache eine vielschichtige historische Bedeutung. Die wieder sehr aktuell gewordene Frage, ob menschliche Arbeitskraft durch technischen Fortschritt obsolet werden könnte, spielte bereits bei der Einführung mechanischer Webstühle im frühen 18. Jahrhundert eine zentrale Rolle, denn die neuen Maschinen reduzierten den Bedarf an qualifizierten Handwebern, drückten die Löhne, führten zu Arbeitslosigkeit und lösten Unruhen aus.

Fasziniert von dem Konzept des „Holodecks“ aus der Fernsehserie Star Trek, das dem Benutzer auf Knopfdruck Simulationen bestimmter Räume oder Orte bietet, versucht der Künstler, im Galerieraum das Gefühl eines konstruierten Universums zu kreieren. Der Eindruck, einen virtuellen Raum zu betreten, ähnlich dem eines Videospiels, wird durch die kaum hörbaren Raumgeräusche ohne bestimmbaren Ursprung noch weiter verstärkt.

Schinwalds großformatige Extensions werden vor diesem Hintergrund aus Tapisserien präsentiert. Die Serie wurde 2022 als Teil der Installation Panorama auf der 16. Biennale von Lyon gezeigt und zeugt von der Auseinandersetzung des Künstlers mit der digitalen Welt. Wie für seine früheren Arbeiten charakteristisch ist die Restaurierung historischer Bilder ein integraler Bestandteil seines künstlerischen Prozesses. Schinwald erwirbt historische Gemälde in Antiquitätenläden oder Auktionshäusern und integriert sie – durch Aufkleben oder Einweben – in einen neuen, meist größeren Bilduntergrund. Sobald das alte Bild nahtlos integriert ist, beginnt der Künstler, die historischen Details malerisch zu erweitern, behandelt diese dabei jedoch als bloße Fragmente der neuen Bildkomposition. Während das Originalgemälde die Farbpalette, den Pinselstrich und die Maltechnik vorgibt, erweitert Schinwald die zugrundeliegende historische Idee oder den Mythos und verwebt diese nahtlos mit fremden Erzählungen und zeitgenössischer Ästhetik. Damit stört der Künstler die konventionelle Wahrnehmung der historischen Gemälde und greift sowohl in ihre konstruierte historische Traditionen als auch in deren Rezeption ein. „Ich versuche, mich so nah wie möglich an den Charakter des Originalgemäldes anzunähern, verwende dabei jedoch die abstrakte Bildsprache des 21. Jahrhunderts“, erklärt der Künstler.

Für Untitled (Extensions) (2024) integriert Schinwald das historische Bild einer schlafenden Frau in den unteren rechten Teil der Komposition, das sowohl als Ausgangspunkt als auch als Zeitmarker dient. Erdtöne, gemischt mit intensiven dunklen Schattierungen, scheinen eine Wolke über der schlafenden Frau zu bilden, während das Logo von United Artists (UA) in der Mitte des Werks zu sehen ist. Die amerikanische Filmproduktionsfirma wurde 1919 von Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Charlie Chaplin und D. W. Griffith mit dem Ziel gegründet, Kunstschaffenden mehr Kontrolle über ihre Arbeit zu

Portrait des Künstlers gewähren. Durch die Verschmelzung kunsthistorischer Traditionen mit der visuellen Grammatik digitaler Technologien gelingt es Schinwald, die Konventionen der Malerei, „die nicht zum Klima unserer Zeit passen“, so zu verändern, „dass sie unter zeitgenössischen Bedingungen bestehen können“.

Diese Bilder sollen nicht als Fragebögen für Geschichtsinteressierte verstanden werden noch KI-Eingaben vorwegnehmen: Vielmehr sind sie Bilder der Trauer, des kontextuellen Verlusts. [...] Eine Welt, die den Bezug zu vielfältigen Biografien und ihrem historischen Kontext verliert, ist entweder zu endlosem Konsum oder zu völliger Vergessenheit verdammt. Wenn wir alles nivellieren, wird alles einheitlich und Malerei reduziert sich zum bloßen Fetisch.

(Markus Schinwald)