Die Entwicklung der baustatischen Berechnungen gotischer Bauten stellt einen Prozess dar, dessen Vorläufer in den Kenntnissen des romanischen oder vorgotischen Stils zu verorten sind. Bereits in der damaligen Zeit wurde von Architekten und Ingenieuren bei Kirchen und Abteien der Entwurf höherer Mittelschiffe und Türme vorgenommen. Die Planer der Städte verfügten jedoch nicht über empirische Erkenntnisse. Sie hatten zwar Kenntnisse über die mechanische Spannung bestimmter Steinsorten und auch über grafostatische Methoden, welche im Laufe der Jahrhunderte durch mathematische Methoden ersetzt wurden, jedoch keine empirischen Daten.

Es existiert keine Dokumentation, die die tatsächlichen Methoden der Frühgotik explizit belegt. Daher kann keine definitive Aussage darüber getroffen werden, inwiefern diese Methoden als empirisch zu bewerten sind. Die sogenannten "Bauhütten" pflegten eine sehr strenge Diskretion in Bezug auf ihre Kenntnisse. Die Weitergabe des Wissens erfolgte ausschließlich in mündlicher und praktischer Form, sodass keine Registern oder Dokumenten existieren, die Aufschluss über die Ermittlung von Kräften oder Momenten geben, Verfahren (grafische) für die Ermittlung der Werte aufzeigen oder Entwürfe präsentieren, die im Zusammenhang mit der Ermittlung der Werte stehen. Erst im 15. Jahrhundert entstanden theoretische Ansätze. Gerade die Rätselhaftigkeit und der mysteriöse Charakter des baustatischen Wissens der Gotik verleihen ihrem ikonischen sakralen Bauwerk eine besondere mystische Atmosphäre.

Die wahrhaft statischen Methoden der Frühgotik

Im 13. Jahrhundert verfügten Architekten und Baumeister nicht über mathematische Statik oder Berechnungsmodelle, wie wir sie heute kennen, um Tragsysteme zu berechnen. Es soll die Frage erörtert werden, auf welche Art und Weise es Architekten gelingt, Kathedralen wie Köln, Reims, Wien oder Prag zu errichten. Es wurde eine Kombination aus Erfahrung aus der romanischen Stilistik, praktischer Geometrie oder Grafostatik, Proportionenlehre und jahrhundertelanger Baupraxis verarbeitet. Es liegen zudem Berichte über Miniaturmodelle vor, die dazu genutzt werden können, die Lasten beispielsweise an den Stützpfeilern zu überprüfen oder die Bodensenkungen zu kontrollieren.

Erfahrungswissen

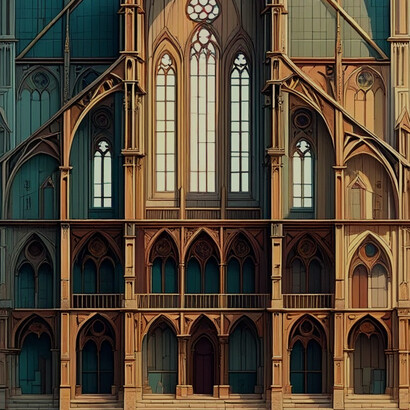

Bezüglich des Erfahrungswissens ist zu konstatieren, dass die Baumeister in der Regel Meisterhandwerker waren, d. h. Steinmetzen oder Maurermeister. Sie verfügten über einen reichen Erfahrungsschatz und waren mit sämtlichen Steinarten vertraut. Sie verfügten jedoch über das Wissen, welcher Mörtel für welche Steinart geeignet war und wie viel Gewicht diese tragen durften. Aus der romanischen Architektur konnten sie breite Bögen und Gewölbe konstruieren. In der Frühgotik wurden innovative Bauelemente wie Stützen und Strebebögen eingesetzt , um die Mauer zu entlasten (siehe Abbildung 1). Die Meisterhandwerker waren die ersten, die damit experimentierten und konkrete Ergebnisse erhielten. Ein weiteres Detail ihres Wissens ist, dass sie nach Proportionen arbeiteten, was im Grunde genommen den gleichen Effekt hat, als würden sie mit Schablonen entwerfen. Für sie waren Proportionen, also die Relation von Breite und Höhe, von entscheidender Bedeutung für das Design. Dies bedeutet, dass die tatsächliche Kraft eines Bauelements nie zuverlässig ermittelt werden konnte.

Geometrie als Sprache der Technik

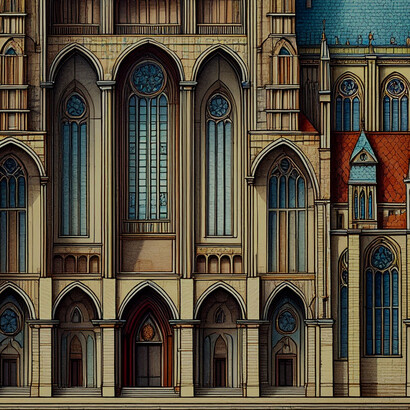

Die Geometrie fungierte damals als Medium zur Trassierung der Bauelemente durch die Architekten. Mithilfe von Zirkel und Richtlatte waren sie in der Lage, sowohl Spitzbögen als auch Spitzgewölbe (Siehe Abbildung 2) zu konstruieren und Symmetrien präzise und ohne Fehler anzulegen. Die Entwürfe wurden auf Pergament in Originalgröße gezeichnet.

Vorbestimmte Zahlenverhältnissen

Die Errichtung gotischer Kirchen und Bauten erfolgte unter Berücksichtigung spezifischer Zahlenverhältnisse, welche als vorbestimmt galten. Die Proportionen 1:2, 2:3 oder 3:4 wurden als statisch stabil angesehen und bei der Planung berücksichtigt. Die Höhe eines Mittelschiffs konnte beispielsweise das Zweifache oder Eineinhalbfache der Breite eines Seitenschiffs betragen.

Strebewerk als bautechnische Neuerung

Das Strebewerk stellt eine bautechnische Neuerung dar. Strebebögen und Strebepfeiler (siehe Abbildung 1) stellten eine Neuerung in den gesamten Tragsystemen dar. Es ist essenziell, dass der Schub von Eigengewicht sowie eventuelle externe Gewichte, wie Winddruck oder Regenwasservolumen, nach außen abgeleitet werden. Die Entwicklung des gotischen Lichtgefühls wurde durch die Möglichkeit, Mauern dünner und höher zu konstruieren, ermöglicht.1Die Entwicklung erstreckte sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, in denen Baumeister durch Modelle und Probekonstruktionen die auftretenden Verformungen und Risse über einen längeren Zeitraum beobachteten. Im Rahmen der Betrachtung von Verformungen wurden Biegung und Setzungen berücksichtigt. In der Folge wurde eine erneute Dimensionierung des Bauelements vorgenommen.

Ergebnisse durch Versuch

Die Ergebnisse des Versuchs zeigen, dass die Kunst des hohen Bauens, obwohl sie bereits seit Jahrzehnten beobachtet wurde, immer wieder zu Einstürzen geführt hat. Dies ist höchstwahrscheinlich auf fehlerhafte Ausführungen zurückzuführen. Zu den historischen Bauten, die Einstürze erlebt haben, zählen der Chor der Kathedrale von Beauvais in Frankreich (1284), der zentrale Turm der Kathedrale von Lincoln in England (1237/1239), der zentrale Turm der Kathedrale von Ely in England (1322) und der Nordflügel der Kathedrale von Siena in Italien (1339/1607). Die Gründe für die Einstürze resultierten nicht ausschließlich aus fehlerhaften Bauausführungen, sondern auch aus anderen wesentlichen Faktoren, die im Laufe der Zeit berücksichtigt wurden. Zu diesen zählen: Zu den Ursachen zählen Überlastung, Winddruck und Materialfehler.

Lösungen bei Einstürzen

Im Falle von Einstürzen wurden Lösungen entwickelt, die die Gewichtsverteilung nach außen als neue Herausforderung für die Baumeister identifizierten. Es wurde erkannt, dass die Strebepfeiler häufig überlastet waren und daher neu gesetzt und verstärkt werden mussten. In der Folge waren auch die Strebebögen falsch dimensioniert, da die Gewölbe eine derartige Breite und ein derartiges Gewicht aufwiesen. Die Bauinnovation wurde in jenen anfänglichen Jahrzehnte entwickelt, in denen die Frage erörtert wurde, wie man Gewölbe leichter gestalten könnte, und daraus resultierte das Rippengewölbe (Siehe Abbildung 2).

Lösungen Jahrhundert später

Nach Jahrhunderten wurden in einigen Fällen Vierungstürme oder Gewölbe wiederaufgebaut. Architekten verfügten über bessere Lösungsmöglichkeiten, zu denen folgende Punkte zählen:

- die ersten mathematischen Modelle,

- neue Kenntnisse über Materialien,

- statisch effizientere Bauelemente,

- die Anwendung von verstärkten Strebebögen und

- eine bessere Erkennung der Gefahren bei nicht ausreichenden Fundamenten im Bauuntergrund.

Paul Planats Belege bezüglich des Verlaufs der Stützlinien

Architekten, Ingenieure und Mathematiker widmeten sich seit dem 18. und 19. Jahrhundert der Aufgabe, eine moderne Berechnung der Statik für gotische Bauten zu entwickeln. Die Aufgabe der mathematischen Herausforderungen bestand darin, den Verlauf der Stützlinie eines Gewölbes zu ermitteln, sie numerisch zu bestimmen und schließlich zu überprüfen, ob die Strebepfeiler tatsächlich die Druckkraft aufnehmen und bis in die Fundamente abtragen können (Siehe Abbildung 3).

Es ist festzustellen, dass eine Vielzahl von Wissenschaftlern an der Erstellung der Liste beteiligt war. Giovanni Poleni begann seine Studien mit der Bestimmung des Horizontalschubs eines Gewölbes. Dabei arbeitete er mit den vorigen Ergebnissen von Robert Hooke, dessen Berechnung der Kuppel schon einen Schritt nach vorne war. Die Standsicherheitsuntersuchungen wurden durchgeführt, um die Statik großer Gebäude der Frühgotik zu begutachten. Es ist von eminenter Wichtigkeit, zu betonen, dass eine Vielzahl weiterer Architekten, Mathematiker und Ingenieure die gleichen Berechnungen mit unterschiedlichen Methoden durchführten. Zu nennen sind hier Boskovic, der das Prinzip der virtuellen Arbeit anwendete, Rondelet, der empirische Regeln anwendete, Karl Mohrmann und Scheffler, die die Streifenmethode anwendeten, und viele weitere.

Im Jahr 1877 gelang es Paul Planat, einen zuvor ungewöhnlichen Vorschlag zu untermauern, indem er den Horizontalschub der Elemente eines Kreuzgewölbes berechnete (Siehe Abbildung 2), basierend auf der Theorie von Philipp La Hire. Seine Entdeckung wurde durch eine umfassende grafostatische Analyse des gesamten Tragsystems gotischer Kirchen erweitert. Für seine Analyse unterteilte er die Tragstrukturelemente, als würden sie einzeln das dynamische Verhalten der Strukturen beeinflussen. Dies entspricht tatsächlich dem Verhalten symmetrischer Strukturen. Im Rahmen dessen erfolgte die Ermittlung der Statik des Kreuzgewölbes und der Strebebögen sowie einzelner Mauerwerke. Planats Analyse hat die Richtung bzw. den Verlauf der Stützlinie im Mauerwerkprofil überprüft (Siehe Abbildung 3). In seinen Veröffentlichungen legte er weitere Analysen und statische Nachweise gotischer Bauwerke dar. Seine Arbeit fungierte als Inspiration für weitere Architekten, seine Ermittlungen und Berechnungen weiterzuentwickeln.

In diesem Zeitraum wurden zahlreiche historische gotische Bauwerke einer eingehenden Prüfung unterzogen. Die Ergebnisse sind erstaunlich und bieten gewiss ausreichend Material für einen weiteren Artikel. Im Zuge des Prozesses wurden auch bereits bestehende, eingestürzte Strukturen mit modernen Lösungen wieder aufgebaut. Zu diesem Zweck wurde beispielsweise die FE-Simulation eingesetzt.

Anmerkungen

1 Rosales-Miranda, C. Ein technischer Blick auf die gotische Architektur. Regenwasserableitung, Strebewerke und Spitzbögen. Meer, 30. August 2025.