Populismus ist eine kollektive Wunschmaschine, die wie geschmiert mit den Worten glaub mir läuft. Europäische Diktatoren haben sich dieser Maschine seit der Antike bedient, von Cäsar zu Napoleon, Mussolini, Stalin und Hitler. Inzwischen hat sie globale Reichweite erlangt. In der Türkei, Venezuela und Nordkorea zum Beispiel wird sie von Recep Erdoğan, Nicolás Maduro und der Kim-Dynastie betrieben. Und in den USA läuft sie dank Donald Trump nun auch schon ein Jahrzehnt auf Hochtouren.

Alle Populisten haben zwei Dinge gemeinsam: zeitgemäße Methoden der direkten Kommunikation sowie höchst virulente Antipathien. Populistische Politik hat immer den kürzesten Weg zu ihrer Basis gesucht: Reden auf dem Forum Romanum, Hitlers Radioansprachen, soziale Medienbotschaften heute. Die populistische Rhetorik erreicht ihre Adressaten sowohl im Klartext als auch mit Hundepfeifen-Politik.

Um das „Volk in seiner Gesamtheit“ zu erreichen und mit Propaganda zu „durchtränken,“ wurde in Deutschland ein eigenes Radio entwickelt, der nationalsozialistische Volksempfänger. Auf einem Plakat von 1936 wurde der Apparat mit den Worten angepriesen „Ganz Deutschland hört den Führer mit dem Volksempfänger.“ Das preiswerte Bakelit Gerät (längst eine Design Ikone) war auf Wunsch des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels entstanden. Es wurde von dem Elektrotechniker Otto Griessing und dem Industriedesigner Walter Maria Kersting entworfen und kam im Herbst 1933 als Modell VE 301 in den Handel. „VE“ stand für Volksempfänger und „301“ für den 30. Januar 1933, der Tag, an dem Hitler Kanzler wurde.

Die Priorität der direkten Kommunikation zwischen dem populistischen Führer und seinem Publikum errichtet eine strukturelle Barriere gegen alle Vermittler. Professionelle Eliten, unabhängige Institutionen, und kritische Medien werden daher allesamt und immerdar angefeindet. Nationalismus und Nativismus sind in der Regel mit dem Populismus der Rechten verbündet. Linker Populismus bevorzugte ursprünglich internationale Solidarität – „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ –, aber das war vor dem globalen Zeitalter. Heutzutage gehört Kosmopolitismus zum Feindbild aller Populisten.

Normalerweise ist der, dem das Volk glauben soll, ein Starkmann. Kein Wunder also, dass populistische Führer autoritäre Herrschaftsformen privilegieren: Cäsarismus, Bonapartismus, Faschismus, Stalinismus, Nationalsozialismus, und Trumpismus. Die Geschichte lehrt auch, dass populistische Regime in der Regel horrende Kosten für die Menschen und Länder verursachen, die ihren Versprechen Glauben schenken. Warum sollten die USA eine Ausnahme sein? Am Ende werden alle Amerikaner (und nicht nur sie) für die Torheiten des Trumpismus teuer bezahlen müssen.

Trump verspricht, Amerika wieder groß zu machen (Make America Great Again – MAGA – sein markenrechtlich geschütztes Schlagwort); er sagt ständig, glaubt mir, aber nie, ich glaube. Er hat mehrfach angekündigt, den Krieg in der Ukraine am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit zu beenden. Dieser Tag ist vergangen und der Krieg dauert an, heftiger denn je. Er hat geschworen, die Staatsverschuldung der USA radikal zu reduzieren und vor seiner Wiederwahl wiederholt erklärt, dass Medicaid nicht angetastet werden würde. Trump hat dennoch die massive Kürzung (über $1 Trillion) verschiedener Wohlfahrtsprogramme, inklusive Medicaid, mit seiner Unterschrift besiegelt (am 4. Juli 2025). Was hat Trump diese Kehrtwendung gekostet? Nichts. Haben seine mehrheitlich ökonomisch schwachen und hilfsbedürftigen Wähler rebelliert? Nein. Trump ist offenbar immun gegen alle Realitätsschecks seiner Versprechen seitens der oppositionellen Demokraten und kritischer Journalisten. Wie kommt das?

Drei Gründe. Erstens, Trump schlägt auf alle Kritik mit brutaler und eskalierender Gegenkritik zurück. Einen unerwünschten Artikel im Wall Street Journal beispielsweise beantwortet er sofort mit einer Klage auf Schadensersatz in Höhe von $10 Milliarden und dem Ausschluss von WSJ-Journalisten vom begleitenden Presskorps.1 Zweitens, er erzeugt am laufenden Band Eilmeldungen (breaking news), die der kritischen Aufmerksamkeit immerfort neues Futter liefern und die Öffentlichkeit unaufhörlich ablenken. Der dritte Grund ist der wichtigste und betrifft Trumps Gefolgschaft. Sie ist auf ihre eigene Weise wählerisch, indem sie seine Unwahrheiten und nicht eingelösten Versprechen wegsteckt, aber die ihr superwichtig erscheinenden, die Trump eingehalten hat oder an denen er arbeitet, notiert. Und das sind auch einige, zum Beispiel das Gelübde, illegale Einwanderung mit allen verfügbaren Mitteln zu stoppen. Ein guter Beobachter hat die Differenz der unterschiedlichen Wahrnehmungen von Trump auf die Formel gebracht: die Presse nimmt Trump wörtlich, aber nicht ernst, und seine Anhänger nehmen ihn ernst, aber nicht wörtlich.

Trumps populistische Verheißungen haben die kollektive Wunschmaschine seiner Anhänger von Anfang an befeuert. Von Mitte Juni 2015, dem Beginn von Trumps erster Wahlkampagne, bis Januar 2016 hat sich der damalige Präsidentschaftskandidat mit wenigstens 76 Versprechen vorgestellt.2 Diese Liste der frühen Trumpschen Gelöbnisse zeigt, dass Trump, von dem seinerzeit weder die Demokraten noch die Republikaner den Wahlsieg erwarteten, sowohl leere als auch nachhaltige Versprechen gemacht hat. Letztere löst er nun, in seiner zweiten Amtszeit, mit aller Gewalt ein. Das heißt, die populistische Wunschmaschine produziert sowohl Rauch und Nebel als auch Tatsachen. Sie erzeugt nicht nur lautes Getöse und sich überstürzende Schlagzeilen, sondern auch nicht wenige der verheißenen Realitäten, wenn der Starkmann ans Ruder kommt.

Politiker ist ein Schimpfwort im Wörterbuch des Populismus. In den Augen von Trumps Wählern ist er himmelweit entfernt von dieser verachteten Gattung. Er ist der Erlöser, der von der Höhe seiner weltlichen Errungenschaften herabgestiegen ist, um das Land und sein Volk zu erheben und zu Siegern zu machen. Die MAGA-Wunschmaschine verspricht Siegen im Dauerzustand. Am 11. April 2016 rief Trump auf einer Kundgebung (in Albany, New York) aus: „Wir werden so viel gewinnen – einen Sieg nach dem anderen –, dass ihr mich anflehen werdet: ‚Bitte, Herr Präsident, lassen Sie uns ein- oder zweimal verlieren. Wir können es nicht mehr ertragen.‘ Und ich werde sagen: ‚Auf keinen Fall. Wir werden weiter gewinnen. Wir werden niemals verlieren. Wir werden nie, nie verlieren.‘“

Nach dem Wahlsieg von Joe Biden am 3. November 2020 haben wir die dunkle Seite dieses Versprechens kennengelernt und erfahren, was nie, nie verlieren auch bedeutet: die Erstürmung des Kapitols und die konsequente Negierung der demokratischen Grundregel, das Ergebnis freier und fairer Wahlen sogar und insbesondere im Falle eines mehr oder weniger knappen Wahlverlusts friedlich zu akzeptieren.

Die Fantasie, dass alle Kämpfe gewonnen werden, geht mit der Illusion einher, dass kein Amerikaner für diese Kämpfe bezahlen muss. Amerikanische Steuerzahler und Soldaten werden weder ihr Geld noch ihr Leben verlieren. Alles wird einfach immer gewonnen. Den Anhängern populistischer Bewegungen ist intellektuelle Konsequenz suspekt und im Übrigen egal. Wenn sie überzeugt sind, dass ihr Starkmann derjenige ist, der alles, was ihren Wunschträumen zuwiderläuft, besiegen wird, dann ist ihre Unterstützung dieses Politikers unerschütterlich.

Populistische Führer können das politische Spektrum von weit rechts bis weit links abdecken. Traditionelle Bindungen wie Patriotismus und Religion haben für sie keine inhaltliche, sondern funktionale Bedeutung, nämlich die, dass sie außerordentlich gut dazu geeignet sind, Massengefolgschaften zu erzeugen. Wahrheit und Fakten sind irrelevant. Trump kann sagen, dass er eine bestimmte Kirche in Manhattan besucht, auch wenn diese Kirche das bestreitet.

Populisten sind widersprüchlich, schlüpfrig und schwer fassbar. Doch genau darin liegt ihre Stärke. Sie sind transaktionelle Staatskünstler und die Wahl ihrer Politiken ist promiskuös. Ohne unbedingte Verpflichtung auf ein bestimmtes Programm, eine besondere Philosophie oder Geschichtstheorie (wie im Marxismus) ist der populistische Führer enorm flexibel. Trump kann seine Rhetorik auf das abstimmen, was die Basis hören will, und seine Basis gleichzeitig auf die eigenen Absichten einstimmen. Dazwischen besteht kein großer Unterschied, denn was immer er den Wunschmaschinen seiner Basis eintrichtert, ist automatisch das Richtige, weil er allein das Volk wirklich liebt, versteht und verteidigt.

Volksfeinde sind der Grund für das mitreißende Feuer populistischer Reden und Parolen. Wer die Feinde sind, ist offen. Alle möglichen Ressentiments sind im Angebot. Die Nachfrage bestimmt der Starkmann. Und der richtet sich danach, was die Wunschmaschinen seiner Anhänger beflügelt und wer ihm im Weg steht. Volksfeind kann auf eine einzelne Kategorie abzielen – das war der Jude in Nazi-Deutschland – oder eine Kombination von wirklichen oder angeblichen kriminellen Kräften: Einwanderer, Demokraten, Liberale, Konservative, Muslime, Journalisten, Zeitungen, Experten, Professoren, Universitäten, ausländische Studenten, Sozialisten, Kapitalisten, Kommunisten, Wall Street, Großbanken, multinationale Konzerne, Medien, Drogenhändler, Banden, Korruption, Globalisierung, China, die Europäische Union, die Angelsachsen, die Elite, der Westen, das Großkapital – wer auch immer und was auch immer.

Kein Populismus ohne Volksfeinde, könnte man sagen. Die Logik der Kombination von Volk und volksverteidigendem Starkmann verlangt Feinde, die das nationale Kollektiv existentiell bedrohen. Der Weimarer Jurist und politische Theoretiker Carl Schmitt (1888-1985) hat diese polemische Beziehung auf den Begriff der „Freund-Feindgruppierung“ gebracht.3 Schmitts Unterscheidung ist heute, im Gefolge der wachsenden Macht Trumps sowie im Kontext gesellschaftlicher Polarisierung, nicht weniger wichtig als am Vorabend der populistischen Hitler-Diktatur.

Nach Schmitt ist der Freund-Feind Gegensatz das grundlegende „Phänomen des Politischen.“ Für Schmitt ist das Politische durch Kampf bestimmt, denn „zum Begriff des Feindes gehört die im Bereich des Realen liegende Eventualität eines Kampfes.“ Und für Trump ist Kampf zentral. Sein Ausruf mit erhobener Faust „Kämpft! Kämpft! Kämpft!“ unmittelbar nach dem Attentatsversuch in Butler, Pennsylvania, am 13. Juli 2024, hat das bestätigt. Was die Zentralität von Kampf im Endeffekt bedeutet, hat Schmitt ebenfalls unmissverständlich festgestellt: „Die Begriffe Freund, Feind und Kampf erhalten ihren realen Sinn dadurch, dass sie insbesondere auf die reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben und behalten.“ Trump sieht das genauso.4

Trumps Feinde sind hauptsächlich Amerikaner. Sein Verhältnis zu den Starkmännern anderer Länder – Putin allen voran – ist eher freund(schaft)lich. Das hat für den Rechtspopulismus Marke Trump zur Folge, dass seine Kämpfe mehr innen- als außenpolitisch bestimmt sind. Schmitt hat auch dafür deutliche Worte gefunden: „Die reale Möglichkeit des Kampfes, die immer vorhanden sein muss, damit von Politik gesprochen werden kann, bezieht sich bei einem derartigen ‚Primat der Innenpolitik‘ konsequenterweise nicht mehr auf den Krieg zwischen organisierten Völkereinheiten (Staaten oder Imperien), sondern auf den Bürgerkrieg.“ Wie hoch die Trumpsche Schwelle zwischen Kampf und Krieg (als bewaffneter Kampf) ist, wissen wir noch nicht. Wir dürfen jedoch annehmen, dass es nur eine Schwelle und keine hohe Mauer ist und dass Trump dem Bürgerkrieg nähersteht als anderen Kriegen.

Das tödliche Potenzial des Trumpschen Populismus zielt auf den inneren Feind. Die von Trump angeordnete (und von Gouverneur Gavin Newsom missbilligte) Mobilisierung von über 4000 Truppen der Nationalgarde und Marine im Juni 2025 in Los Angeles zur Unterdrückung der Proteste gegen Razzien maskierter Beamter von ICE (US-Immigration and Customs Enforcement) auf illegale Einwanderer lässt Schlimmes befürchten. Aber auch das war ganz im Sinne Schmitts: der unerwünschte (illegale) Einwanderer ist „eben der Andere, der Fremde, und es genügt zu seinem Wesen, dass er in einem besonders intensiven Sinne existentiell etwas anderes und Fremdes ist, so dass im extremen Fall Konflikte mit ihm möglich sind.“

Der populistische Durchbruch von 2016, der Trump unerwartet an die Spitze der amerikanischen Macht brachte, harrt bis heute einer vollständigen Erklärung. Viele (vermeidbare) Missstände und Fehler haben Trumps Erfolg sicher erleichtert. Dazu zählen die wütende Frustration von Weißen ohne Hochschulabschluss und Zukunft; entmutigte und verärgerte Schwarze, die sich der Stimme enthielten; weit verbreitetes Misstrauen gegenüber Hillary Clinton; die Vernachlässigung der Arbeiterklasse durch die Demokratische Partei; politisch korrekte Sprachregelungen und Identitätskapriolen, mit denen sich Wohlsituierte und gut Gebildete gegenseitig auf die Schulter klopften; und der giftige Schlamm von Unwahrheiten, die die Fangarme der sozialen Medien aufgesogen und dem politischen Körper einverleibt haben.

Wenn das nicht die vollständige Erklärung ist, was sonst noch? Meines Erachtens vor allem die schon bemerkte Unfähigkeit der meisten Trump Kritiker, ihn wirklich völlig ernst zu nehmen. Das hat ihm nicht nur am Anfang geholfen, sondern erlaubt ihm nach wie vor, seine Gegner zu überrumpeln.

Im Dezember 2016, nach dem ersten Wahlsieg Trumps, stellten Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, Harvard-Professoren und Experten für die Entstehung und den Zusammenbruch demokratischer Ordnungen in Europa und Lateinamerika, in der New York Times die Frage: „Ist Donald Trump eine Bedrohung für die Demokratie?“ Anhand eines „Lackmustests,“ der die Akzeptanz von Gewalt, den Wunsch, Rivalen ins Gefängnis zu stecken, und die Bereitschaft, das Ergebnis von Wahlen zu leugnen, prüfte, zogen sie die Schlussfolgerung: „Mr. Trump testet positiv. Im Wahlkampf rief er seine Anhänger zu Gewalt auf, versprach, Hillary Clinton strafrechtlich zu verfolgen, drohte mit rechtlichen Schritten gegen unliebsame Medien und deutete an, dass er das Wahlergebnis nicht akzeptieren würde.“

Trotz alledem beendeten Levitsky und Ziblatt ihre Analyse beruhigend: „Die amerikanische Demokratie ist nicht in unmittelbarer Gefahr, zusammenzubrechen. Wenn normale Umstände vorherrschen, werden unsere Institutionen höchstwahrscheinlich auch eine Trump-Präsidentschaft überstehen.“ Das war der Konsens der Trump Kritik Ende 2016. Heute, im Jahr 2025, stellt sich die Frage: eine, ja, aber zwei?

Die zentristischen, demokratischen und republikanischen, Eliten Amerikas haben viel zu lange gezögert, sich ernsthaft vorzustellen, dass Trump die amerikanische Demokratie demontieren und die liberale politische Kultur des Landes in Stücke reißen könnte. Sie dachten anfangs, und viele denken heute noch, dass die amerikanische Demokratie und ihre Institutionen stark genug sind, Trump und den Trumpismus zu überleben. Das erscheint richtig im Rückblick.

Die USA haben unter anderem Senator Joseph McCarthy und die autoritären Neigungen von Gouverneur Huey Long verkraftet; sie haben den Antisemitismus von Charles Coughlin, den Rassismus von Gouverneur George Wallace, und die LGBTQ-Bigotterie von Senator Jesse Helms überstanden; sie haben Demagogie, Gewalt, und Hassverbrechen standgehalten sowie den Intrigen extremer Randgruppen, der Bewunderung Hitlers, und allen Arten von politischen Morden. Aber das war einmal. In der Gegenwart wird das Weiße Haus von einem Starkmann und Liebhaber aller Starkmänner bewohnt und das Land im Sinne einer militanten populistischen Bewegung regiert. Die amerikanische Vergangenheit kann nicht erklären, was das für die amerikanische Zukunft bedeutet.

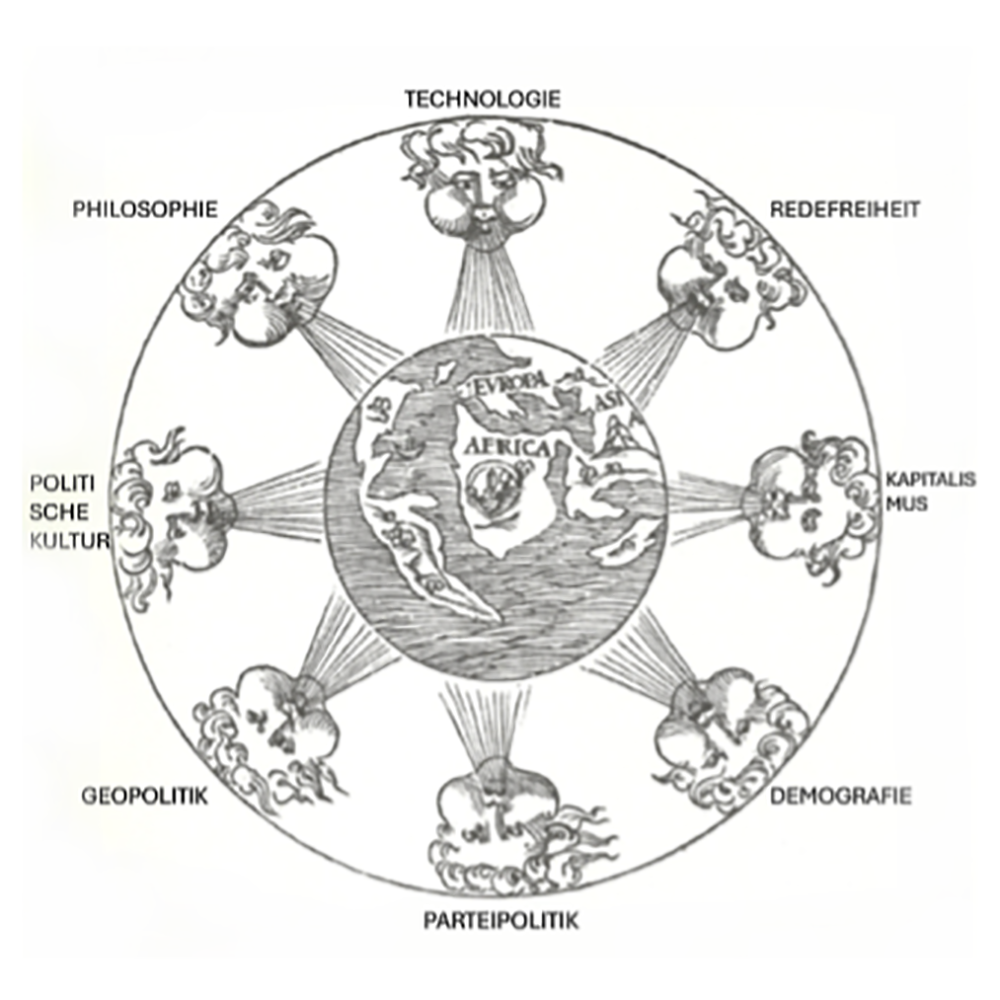

Ich denke, wir müssen die Bedingungen der erfolgreichen Ermöglichung von Trump und des Trumpismus mit einem sehr viel weiter gespannten Netz einfangen als bislang versucht. Die nachfolgende Abbildung5 illustriert meinen Vorschlag.

Die Winde der Welt trugen schon immer Namen und wurden als göttliche oder halbgöttliche Wesen verehrt und gefürchtet. So hießen die vier Hauptwinde in der griechischen Mythologie Boreas (kalter Nordwind), Notos (feuchter Südwind), Zephyros (milder Westwind), und Euros (unheilvoller Ostwind). Am Anfang der Neuzeit wurde der Brauch personifizierter Haupt- und Nebenwinde von den Bedingungen der griechischen und römischen Landwirtschaft und des Mittelmeers auf die atlantische Seefahrt übertragen. Die spanischen und portugiesischen Entdecker benötigten kräftig blasende Winde, um die neue Welt von Nord- und Südamerika mit ihren Segelschiffen zu erreichen. Sie lernten, die Winde für ihre Zwecke zu nutzen und Stürme weder auf hoher See noch an den Küsten oder im Hafen zu unterschätzen.

Meine Adaption dieser Tradition ist ebenfalls einer Epoochenwende geschuldet, für die sich zwar noch kein Gesamtbegriff eingependelt hat, die wir aber seit geraumer Zeit vielerorts erleben und feststellen können. Mein Augenmerk ist auf acht wichtige Gesellschafts- und Lebensbereiche der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet sowie die stürmischen Veränderungen, die dort stattgefunden haben, weiterhin stattfinden und sich wohl kaum auf die USA beschränken werden.

Winde der Veränderung, die zu gefährlichen Stürmen werden und Stürme, die sich zu wilden Orkanen aufschaukeln, interpretierten die alten Griechen als das Werk geflügelter Frauen mit Vogelkörpern (Harpyien), die Seelen entführten und Nahrung verschmutzten, oder, wenn es zu Orkanen kam, als das zerstörerische Wüten der dämonischen Söhne des Typhon, eines riesigen Ungeheuers. Auch uns erschüttern nach wie vor schlimme Naturereignisse im Windfeld, aber darüber hinaus haben wir es jetzt auch mit Stürmen zu tun, die in den genuinen Lebensfeldern einer wissenschaftlich-technischen Welt entstehen und diese im Guten wie im Schlechten umgestalten können.

Die Namen der für uns entscheidenden Felder sind Technologie, Redefreiheit, Kapitalismus, Demografie, Parteipolitik, Geopolitik, Politische Kultur, und Philosophie. Das sind keine personifizierten Gottheiten mehr, sondern die Kraftfelder einer fortgeschrittenen Zivilisation mit diversen Entwicklungsmöglichkeiten und einer offenen Zukunft. Wir haben diese Zukunft als Individuen mit unterschiedlicher Kapazität in der Hand. Trump hat weit mehr Kraft und Potential als du und ich. Aber auch ein Starkmann kann die Geschichte nur unter hilfreichen Bedingungen bestimmen. Meine nächsten Beiträge werden daher zu eruieren versuchen, welche Entwicklungen, Geschehnisse, Personen und Strukturen im Oktett unserer Lebensfelder Trump und dem Trumpismus Schneisen geschlagen haben.

Anmerkungen

1 Siehe Stephen Fowler, „Trump files defamation suit over ‚Wall Street Journal‘ story on his Epstein ties.“ NPR, 18. Juli 2025.

2 Jenna Johnson, „Here Are 76 of Donald Trump’s Many Campaign Promises.“ The Washington Post, 22. Januar 2016.

3 Zuerst in einem Artikel im Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik (Bd. 58, 1927, S. 1-33), dann in einer stark überarbeiteten Buchversion; siehe Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen. München 1932. Das Buch ist im Internet vorhanden. Meine Zitate finden sich in der Originalausgabe auf den Seiten 17, 23, 20, und 14.

4 Siehe Anmerkung 1, Versprechen no. 27: „Die Verwandten von Terroristen ins Visier nehmen und töten“ (target and kill the relatives of terrorists) sowie no. 37: „Werft diesen ‚verdammten, miesen Verräter‘ Bowe Bergdahl ohne Fallschirm aus einem Flugzeug über dem öden Afghanistan ab“ (drop that „dirty, rotten traitor“ Bowe Bergdahl out of an airplane into desolate Afghanistan without a parachute).

5 Bildvorlage: Pedro de Medina, Arte de Navegar (Kunst der Navigation), Valladolid 1545. Vom Autor adaptiert.