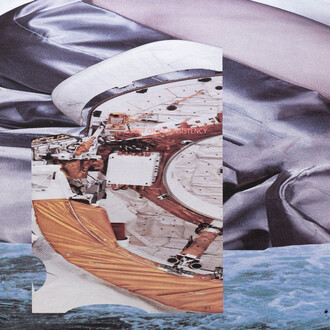

Kontemplation wäre die richtigere Bezeichnung des Zustandes, in dem ich mich befinde und den ich gleichzeitig betreibe. Collagen sind nicht nur gemachte Bilder, sondern vor allem betrachtete Bilder: Fetzen als Bilder angesehen, Stücke, meist Luststücke, auf einer Pappbühne. Fetzen, die ›die Welt bedeuten.

(Karl Bohrmann)1

In den Collagen mit farbigen Papieren setze ich die Farbe als Realität ein, wie bei den Fotocollagen das Foto. Die Farbe soll abrupt als Farbe gesehen, die Zeichnung als Zeichnung, und erst im nachhinein, erinnernd miteinander verbunden werden.

(Karl Bohrmann)2

Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl größtenteils bisher noch nicht ausgestellter Collagen aus dem Nachlass von Karl Bohrmann (1928–1998). Es sind Motive des Alltags, die der Künstler mit betonter Beiläufigkeit und zugleich großer Virtuosität einfängt. Neben Malerei, Graphik und Fotografie beeindruckt sein in 50 Jahren entstandenes Œuvre durch ein umfassendes zeichnerisches Werk. Seine Figuren, Landschaften und Stillleben, die zwischen Abstraktion und Figuration oszillieren, zeugen nicht nur von einer Unmittelbarkeit, sondern entfalten gerade in ihrer reduzierten, unprätentiösen Darstellung eine maximale Wirkungskraft. Immer wieder spielt die Auslotung von Räumlichkeit – vom Innen bis zum Außenraum – eine zentrale Rolle. Dabei avanciert die Linie selbst zum Akteur; sie tritt mit teils homogen ruhigen, teils energetisch-vibranten Flächen in einen spannungsreichen Dialog. Bohrmann hat einen vielschichtigen Bilderkosmos geschaffen, der das Einfache mit dem Poetischen, das Ephemere mit dem Beständigen und das Stille mit dem Spontanen verbindet.

»Ein zufällig vorhandener Papierfetzen scheint sehr oft die bildnerische Phantasie von Bohrmann in Gang gesetzt zu haben. Ihm konnten weitere farbige Papiere antworten, aber auch farbige Kreiden, Tuschestriche, Aquarell, Öl oder Graphitstift. Gestalt und Farbe des aufgeklebten Papiers waren maßgeblich in den Schaffensprozess involviert. An diesem hatte außerdem das Spielerische im weitesten Sinne seinen Anteil. Die Ergebnisse allerdings bewegen sich ikonographisch in einem überschaubaren Rahmen: Haus, Landschaft, Segelboot, Stillleben. Aber immer wieder bringen bestimmte Details wie eine Fahne, eine Lampe, eine Flasche und Ähnliches eine überraschende Wendung. Plötzlich verschiebt sich die Räumlichkeit, es gibt einen unerwarteten inhaltlichen Akzent, die Gewichte innerhalb der Komposition werden modifiziert. Aufgrund dieser Eigenart seiner Arbeit, dem Zufall und Spieltrieb nicht nur einen Anteil an seinem Schaffen zu gönnen, sondern sogar anzubieten, unterscheiden sich seine Collagen grundlegend von denen der klassischen Avantgarde.

Nirgendwo stellt sich der Eindruck des Gesplitterten, Zerschnittenen, ja Aggressiven ein, der seit den Collagen der Kubisten sehr oft ein Kennzeichen dieser Technik war. […] Bohrmanns Collagen sind mit denen von Nicolas de Staël, Robert Motherwell und Ellsworth Kelly vergleichbar hinsichtlich der Gelassenheit, mit der die Kompositionen entstanden. Auch bei ihm wirkt das Material bei der Entstehung der Komposition mit, aber er lässt es nicht bei abstrakten Formenkonstellationen bewenden, sondern setzt seine spielerische ikonographische Phantasie in Gang, um die erwähnten Motive hervorzuzaubern. Er lauscht auf die Botschaften seines Materials, um zu einer ikonographischen Interpretation zu gelangen. Es scheint deshalb wie logisch, daß auch Brieffragmente oder -umschläge Verwendung fanden, die schon einmal der Übermittlung von Botschaften dienten.

[…] Natürlich lässt sich nicht mehr klären, ob Bohrmann bei der Arbeit an bestimmte Adressaten dachte, und angesichts der einfachen Motive ist dies auch nicht zentral. Wichtig ist vielmehr, dass seine Arbeiten jenseits des Charakters, den jedes Kunstwerk hat, nämlich für den Blick eines anderen bestimmt zu sein, eine Intimität ausstrahlen, wie sie nur Briefen eigen ist. An dieser Stelle lässt sich erneut auf die glücklichen Augenblicke verweisen, in denen die Collagen geschaffen wurden. Der Künstler sendet Botschaften aus einem Bezirk der Welt, der unscheinbar und doch voller Poesie ist. Dieser Eindruck ist nicht nur durch die Zartheit der verwendeten Elemente begründet, sondern durch die traumwandlerische Sicherheit, mit der die zuerst heterogenen Elemente der Kompositionen in eine Balance gebracht werden.

Manchmal scheint es, als ob Bohrmann die Herausforderung gesucht hätte, auch ein zuerst scheinbar unbrauchbares Stück Papier so lange zu erkunden, bis eine Harmonie entstand, die niemals zu schnell versöhnlich gestaltet wurde. Wesentlich ist hierfür ein unfehlbares Gefühl für Räumlichkeit, welche durch die Farben erzeugt wird, die oft als ›leere‹ Flächen in der Komposition wirken, in Wirklichkeit aber Energie enthalten, die den anderen Elementen ihr Leben einhauchen. […] Lob der Langsamkeit – der dies kann als ein Grundprinzip der Kunst von Bohrmann bezeichnet werden. Zu dieser Haltung gehört jedoch nicht nur die Ruhe und Gelassenheit, die das fertige Werk vermittelt, sondern vor allem auch die Geduld beim Entstehen der Werke, die keinen Zwang erkennen lassen.

(Siegfried Gohr)3

Notizen

1 Karl Bohrmann. Notizen 1972–1986, mit einem Nachwort von Michael Semff, ersch. im Sieveking Verlag, München 2022, S. 15.

2 Ebda., S. 47.

3 Auszug aus einem Essay von Siegfried Gohr, in: Karl Bohrmann. Collagen und arbeiten auf nessel 1983–1994, Ausst.-kat., hg. v. Galerie Fred Jahn, München, und Schönewald Fine Arts, Düsseldorf, 2012, S. 7–11.