L’art nous signifie qu’il faut « apprendre à voir et à sentir la vie » affirme en 1940 Josef Albers, artiste et professeur d’origine allemande alors installé aux États-Unis. Pour lui, l’art est indissociable de la vie, et il nous incite à « ouvrir les yeux ». Cette formule s’applique autant à sa conception de la pédagogie qu’à sa démarche artistique.

Cette présentation s’intéresse à la manière dont les artistes nous invitent à décentrer notre regard et, ainsi, à transformer notre rapport à l’art, à la société et au monde. Ni chronologique ni narratif, le parcours est construit à partir de rapprochements plastiques, formels ou thématiques. Il révèle des affinités entre des œuvres de médiums, d’époques et de contextes de création variés, reflétant la richesse et la diversité des collections du Musée national d’art moderne.

To open eyes est un voyage libre proposant un panorama ouvert et non exhaustif des grands mouvements et ruptures qui ont jalonné l’histoire de l’art des 20e et 21e siècles, jusqu’à des créations récentes reflétant certains enjeux contemporains. Les œuvres offrent des éclairages sur notre rapport à l’histoire et à la spiritualité, sur la place du corps dans l’art et dans la société, mais aussi sur la manière dont les utopies façonnent nos imaginaires.

Corps / Couleurs

En majesté, fragmenté, décomposé ou seulement suggéré, le corps humain est au cœur de cette section. À la peinture énigmatique de Juliette Roche répond la vidéo de Judy Chicago témoignant des considérations écoféministes alors naissantes. Les années 1970 voient en effet se développer un art féministe : face à l’hégémonie du « regard masculin », des artistes femmes (Joan Jonas, Friederike Pezold) se réapproprient l’image de leur corps et dénoncent son objectification dans la société patriarcale, tout en interrogeant les médiums de la performance, de la vidéo ou de la photographie. Dans le domaine du design, des objets produits entre la fin des années 1950 et le début des années 1980 témoignent des mutations à l’œuvre dans les pays occidentaux, marqués par un nouvel hédonisme. Les designeurs s’affranchissent des préceptes du modernisme, qui faisait du fonctionnalisme un objectif central ; ils utilisent de nouveaux matériaux et des formes organiques pour enrichir l’expérience sensorielle de l’utilisateur. Leurs expérimentations se teintent parfois d’une dimension critique envers la société de consommation.

Icônes / Signes

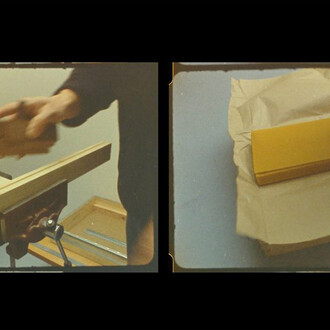

Cette première section du parcours réunit des œuvres, pour la plupart abstraites ou conceptuelles, qui bousculent l’idée même d’œuvre d’art et rompent avec les esthétiques ou les courants dominants de leur époque. Josef Albers, Marcel Breuer, Paul Klee ou László Moholy-Nagy ont en commun d’être passés par le Bauhaus dans la première moitié du 20e siècle. Cette école expérimentale d’architecture et d’arts appliqués a révolutionné la conception moderne de l’art. Bien que réalisées à des périodes et dans des contextes différents, beaucoup d’œuvres de cette section présentent un « contenu d’art minimal » et engagent le regardeur dans un rôle actif. C’est le cas des readymades de Marcel Duchamp, de la Merda d’artista de Piero Manzoni ou du triptyque monochrome de Robert Ryman. Dans la même lignée, les artistes de l’arte povera tel Michelangelo Pistoletto font du banal, voire de l’immatériel, la matière même de leurs œuvres. Avec Vera Molnár, le déploiement du trait graphique dans l’espace permet d’allier recherche formelle, esthétique et poétique, tandis que Julie Mehretu renouvelle l’abstraction picturale en l’ancrant dans l’actualité.

Spiritualités / Syncrétismes

Mystérieuses ou spectrales, les œuvres présentées dans cette section témoignent d’une hybridation entre tradition et modernité. Le mélange de références et de sources d’inspiration diverses est une manière pour les artistes de transmettre une histoire culturelle, sociale et humaine. Louise Nevelson opère une synthèse entre primitivisme et art moderne tandis que Mathias Goeritz, qui s’inspire des cultures précolombiennes, réaffirme la primauté de l’émotion dans la création. À travers un dialogue fécond entre les cultures archaïques et contemporaines, ces artistes tissent des liens formels entre les époques, tout en renouvelant l’approche de la sculpture. Dans ses œuvres, Michael Heizer trouble les frontières temporelles entre la préhistoire et l’ère industrielle. De son côté, Claes Oldenburg, fervent défenseur du rapprochement entre l’art et le quotidien, transforme une batterie en un objet fantomatique et silencieux. Au-delà de l’antagonisme occidental entre nature et culture, humain et non-humain, de nombreux artistes se nourrissent de croyances animistes (Caroline Achaintre, Joseph Beuys, Myriam Mihindou), faisant de l’œuvre un vecteur de transmission et de l’artiste un passeur, voire un chaman.

Gestes / Empreintes

Le corps est abordé ici par le prisme du geste et de la performance. Aux États-Unis, les années 1950 sont marquées par la prédominance de l’expressionnisme abstrait, un courant pictural associé à l’engagement physique du créateur, et dont Jackson Pollock est l’un des chefs de file. De nombreux artistes y réagissent en opérant des déplacements. À la même époque, les œuvres de Claire Falkenstein annoncent l’avènement de l’« abstraction excentrique ». Cette tendance rassemble des sculptures, souvent planes, réalisées avec des matériaux non traditionnels et qui délaissent la froideur du minimalisme pour privilégier une expérience plus sensuelle, volontiers teintée d’humour (Rosemarie Castoro). À leur manière, les peintures joyeuses et voluptueuses d’Huguette Caland apportent un contrepoint aux empreintes des « femmes-pinceaux » d’Yves Klein. Enfin, l’engagement du corps atteint son paroxysme à partir des années 1970 avec les pratiques de la performance et du body art (Carolee Schneemann, Marina Abramović et Ulay, Sonia Andrade). Aujourd’hui, Alice Anderson développe un travail d’installation dans lequel le geste performatif est au cœur du processus créatif.

Espaces / Révélations

La relation entre l’œuvre, l’espace et le spectateur est au cœur des préoccupations de l’art minimal, dont les principes ont été théorisés par Donald Judd : neutralité, objectivité et refus de toute expressivité. Toutefois, cette volonté d’effacement est paradoxale et la simplicité apparente des œuvres minimales ne peut s’affranchir de la subjectivité du regardeur. La sculpture de Judd témoigne d’une tension entre intériorité et extériorité, tandis que le Mirror vortex de Robert Smithson propose une expérience de diffraction de l’espace. La dialectique du dedans et du dehors se retrouve dans l’installation de Louise Bourgeois : d’apparence close, elle est une porte ouverte sur le monde intérieur de l’artiste. Le tableau d’un noir profond de Pierre Soulages produit une sensation d’immensité impalpable et invite à une expérience méditative, quand la Tabula de Simon Hantaï suggère une expansion infinie du champ pictural. Haegue Yang, quant à elle, s’inscrit dans le sillage de l’art minimal, mais développe une approche plus sensible et narrative.

Fictions / Projections

L’art s’est toujours fait l’écho de désirs utopiques et de projections dans un futur idéalisé. Ce fut le cas dans les années 1960, période marquée à la fois par l’hédonisme, les innovations technologiques et l’imaginaire de la conquête spatiale. À cette époque, le design est marqué par la déferlante pop (Pierre Paulin) et l’esthétique futuriste (Olivier Mourgue) tandis que Kiki Kogelnik parle de « space art » pour qualifier son travail, qui oscille entre utopie et dystopie. Le Groupe international d’architecture prospective, dont Paul Maymont et Nicolas Schöffer font partie, appréhende l’architecture comme un champ d’expérimentation permettant de repenser les manières d’habiter et de vivre. Dans ce même esprit, Claude Parent et Paul Virilio proposent de « vivre à l’oblique » et Gordon Matta-Clark cherche à modifier notre perception de l’environnement urbain. Aujourd’hui encore, la science-fiction, envisagée comme un outil de compréhension du monde, reste une source d’inspiration importante pour les artistes. Si les sculptures de Caroline Mesquita stimulent notre imaginaire spéculatif, les écosystèmes créés par Mimosa Echard brouillent les limites entre organique et technologique.