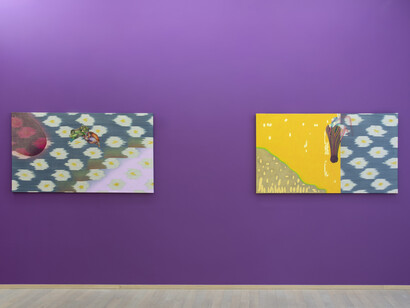

Le travail de Nina Tomàs se construit à partir d’une grande diversité de techniques et de registres iconographiques. Peintures, broderies, volumes et dessins forment un ensemble dense, impossible à saisir d’un seul regard. Les formes fonctionnent comme les fragments d’un atlas sans centre ni hiérarchie où figures, concepts, fonds et ornements se répondent et se diffractent, engageant une circulation continue du regard et du sens. Les peintures, souvent centrées sur des figures ou des fragments anatomiques, ne se présentent jamais comme des unités closes. Elles dialoguent par reprises chromatiques, motifs ornementaux, échos de formes ou de postures. La diversité des formats, l’intensité des couleurs et la densité des détails produisent une instabilité perceptive qui brouille tant les repères spatiaux que symboliques. Bien qu’autonomes, les pièces se contaminent les unes les autres, ouvrant, par association, à de nouvelles perspectives de lecture et d’interprétation.

À cette logique d’arborescence, fondée sur la circulation et la contamination des formes, s’articule un mouvement de sédimentation plus profond. Les œuvres ne se contentent pas de se répondre horizontalement ; elles s’enracinent dans un corpus d’images, de récits et de savoirs hétérogènes, issus aussi bien de l’expérience biographique de l’artiste que de références cinématographiques, cosmogoniques, religieuses ou scientifiques. Ces strates affleurent par fragments et motifs, conférant à l’ensemble une épaisseur qui excède sa seule présence formelle. Si certaines figures semblent familières, leur reconnaissance demeure toujours partielle, instable, comme si elle mobilisait une mémoire diffuse, à la fois intime et collective. L’arborescence ne se déploie ainsi pas seulement à la surface des œuvres, mais aussi en profondeur, engageant un va-et-vient constant entre circulation rhizomatiques et descente vers des strates d’histoires et de récits dont l’hétérogénéité n’abolit jamais leur cohérence.

Dans ce paysage, les broderies de mots occupent une place singulière. Elles ne viennent ni expliciter ni orienter unilatéralement la lecture, mais agissent comme des zones de condensation où le langage se déplace vers la matière. Cousus dans le tissu, les mots se détachent de leur fonction discursive pour devenir des formes actives, porteuses de situations, d’états ou de contraintes. Leur assemblage ne vise pas une signification univoque, mais l’évocation de régimes de croyance, de discipline, de désir et de renoncement qui, à l’image du textile, s’inscrivent en miroir dans nos dispositions physiques et mentales, les façonnent, les plient et les organisent. Les broderies fonctionnent ainsi comme des seuils : elles ne traduisent pas les œuvres, mais en modulent l’atmosphère, reliant les tableaux entre eux tout autant qu’à l’expérience corporelle et perceptive du spectateur, placé de fait au cœur de l’économie symbolique de l’ensemble.

Chez Nina Tomàs, la corporéité n’est pas un simple motif, mais une problématique qui excède largement la question des usages de soi dans une perspective politique ou sociologique. Au-delà du potentiel critique des dessins, sculptures et tableaux, se joue un enjeu plus spéculatif et profond. L’œuvre semble rejouer le drame constitutif de l’expérience humaine : le désir de s’unir au monde, aux autres, à soi-même, tout en étant continuellement soumis au régime de la séparation — entre soi et son image, son image et le monde, le monde et les mots, les mots et ce qui, irrémédiablement, leur résiste. Les figures fragmentées, démultipliées ou flottantes, donnent forme à ce paradoxe sans jamais chercher à le résoudre.

C’est dans cet écart que s’inscrit la tension entre sacré et profane, non comme une opposition, mais comme une recomposition fluide, où l’expérience incarnée se voit traversée simultanément par la force du désir, l’épreuve de la limite, les régimes de croyance et les formes de discipline qui la constituent.

Cette tension trouve une formulation particulièrement exemplative dans la petite table présentée au sein de l’exposition. À hauteur humaine, ni monumentale ni marginale, elle articule sur un même plan une vulve peinte et une sculpture verticale composée de trente-trois éléments en porcelaine évoquant une colonne vertébrale. La pièce met en jeu un équilibre précaire entre horizontalité et élévation, entre ouverture et retenue, entre chaleur organique et structure minérale. À la fois support et axe, surface et verticalité, elle cristallise la logique d’Arborescences en rendant sensible une organisation du vivant faite de tensions maintenues plutôt que résolues. Ce qui s’y manifeste n’est ni une promesse de réconciliation ni un geste de transgression, mais une manière de relier ensemble des forces contradictoires, où l’expérience incarnée se déploie sans se fixer, dans une reprise de soi toujours en devenir.

(Texte par Benoît Dusart)