Dass der Zürcher Konkrete Max Bill (1908–1994) mit seiner ersten grossen Einzelausstellung im Museu de Arte de São Paulo 1951 und der Teilnahme an der 1. Biennale von São Paulo im selben Jahr viel in der brasilianischen Kunstszene bewegt hat, wurde im Museum Haus Konstruktiv bereits in mehreren Ausstellungen skizziert. Belegt ist auch, dass die Brasilianerin Lygia Clark (1920–1988), eine Hauptvertreterin der 1959 initiierten Neoconcretismo-Bewegung, sich mit einigen ihrer Werke direkt auf Bill bezog. Wie stark der Einfluss Max Bills auf die Anfänge der konkreten Kunst in Brasilien tatsächlich war und welche anderen Vorläufer insbesondere für den Neoconcretismo eine Rolle spielten, ist bis heute Gegenstand des kunsthistorischen Diskurses, der in die Ausstellung im Haus Konstruktiv einfliessen wird.

Anlass für diese Ausstellung, die in engem Austausch mit dem Kunsthaus Zürich realisiert wurde, ist die dortige Retrospektive Lygia Clark (14.11.2025–08.03.2026). Unter dem Titel Konkrete kunst. Neoconcretismo – Wirken und wirkung der Zürcher konkreten in Brasilien geht das Haus Konstruktiv dieser schweizerisch-brasilianischen Verbindung nach. In einem eigens dafür eingerichteten Kontextraum – einem Durchgang, der zur parallel stattfindenden Soloschau des brasilianischen Gegenwartskünstlers Artur Lescher führt – fasst eine bebilderte Chronik die Schlüsselmomente in der Entwicklung konkreter Kunst in Brasilien zusammen. In der sogenannten Glasbox, einem Raum in der Passage zum Löwenbräu West laden Text-, Bild- und Filmmaterial dazu ein, sich weiter ins Thema zu vertiefen.

Im Hauptausstellungsraum liegt der Fokus auf frühen Werken von Max Bill. Elf von insgesamt achtzehn Arbeiten waren bereits 1951 in seiner Schau im Museu de Arte de São Paulo zu sehen und werden in den Bildlegenden entsprechend ausgewiesen.

Max Bill war als Architekt, Maler, Bildhauer, Grafiker, Designer und Ausstellungsmacher tätig. Besonders prägend war sein Engagement für die Vermittlung der konkreten Kunst. Seinen theoretischen Ansatz formulierte er erstmals 1936 – in Anlehnung an Theo van Doesburgs Text über die «Grundlagen der konkreten Malerei» – und arbeitete ihn in zahlreichen Schriften weiter aus, von denen einige auch im lateinamerikanischen Raum publiziert wurden. 1927/1928 hatte Max Bill als Student am Bauhaus Wassily Kandinksy, László Moholy-Nagy, Paul Klee und Josef Albers erlebt und wichtige Impulse erhalten, aus denen er eine eigenständige künstlerische Sprache entwickelte. Sie beruht auf Mass und Ordnung, eingebettet in ein rational nachvollziehbares, systematisch aufgebautes Konzept.

Exemplarisch für Bills künstlerische Methodik ist das grafische Schlüsselwerk quinze variations sur un même thème (1938): Ausgangspunkt ist eine Spirale, die aus einer komplexen Abfolge gleich langer Linien hervorgeht. Diese Linien sind so angeordnet, dass verschiedene geometrische Formen – etwa ein gleichseitiges Dreieck, ein Quadrat, ein regelmässiges Fünfeck und weitere – harmonisch ineinander übergehen. Das daraus resultierende Liniengefüge, das von einem regelmässigen Achteck begrenzt wird, wird auf den folgenden Blättern durch unterschiedliche Verfahren ergänzt, etwa durch den Einsatz von Farbe, die Überlagerung mit kreisförmigen Elementen oder die Verbindung der Schwer- und Eckpunkte. Es war die früheste der in Brasilien ausgestellten Arbeiten.

Ein Höhepunkt in der Ausstellung von 1951 war die Skulptur dreiteilige einheit (1947/1948) – eine aus Chromnickelstahl gegossene Plastik, die auf dem Prinzip der Endlosschleife basiert, auch bekannt als Möbiusband: eine in sich zurückkehrende Fläche ohne unterscheidbares Innen und Aussen. Max Bill entdeckte dieses Motiv 1935 für sich und entwickelte es über sechs Jahrzehnte in zahlreichen Variationen weiter. Auch in diesem Werk beweist Bill jene mathematische Herangehensweise, die er als zentral für die konkrete Kunst erachtete. Der Künstler formulierte selbst: «das charakteristikum der dreiteiligen einheit ist, dass sie aus einem system von kreisen konstruiert ist, deren zentren auf den eckpunkten eines pythagoräischen dreiecks liegen». Zu sehen sind drei ineinander verdrehte Bänder ohne Anfang oder Ende, die je nach Blickwinkel immer neue Durchsichten eröffnen.

Nach der Ausstellung wurde dreiteilige einheit vom Museu de Arte Moderna in São Paulo angekauft. Im Museum Haus Konstruktiv zeigen wir nun eine 1958 gefertigte Fassung in Bronze, die wir von der Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in Rom als Leihgabe erhalten haben.

Max Bills Ausstellung in Brasilien kam auf Einladung des Italieners Pietro Maria Bardi zustande, dem ersten Direktor des 1947 gegründeten Museu de Arte de São Paulo (MASP). Nach Ausstellungen zu Alexander Calder (1948) und Le Corbusier (1949) wollte Bardi mit Bill einen weiteren bedeutenden Vertreter moderner Kunst, Architektur und des Industriedesigns präsentieren. Gezeigt wurden neben Skulpturen, Grafiken und Gemälden auch Fototafeln, die Bills Arbeit als Architekt, Produktdesigner, Stadtplaner, Ausstellungsgestalter und seine Werke im öffentlichen Raum dokumentierten.

Bills multidisziplinäres Schaffen passte gut zur Ausrichtung des 1950 in São Paulo gegründeten Instituto de Arte Contemporânea (IAC), der ersten nach Vorbild des Bauhauses entwickelten Designschule in Brasilien, die im selben Gebäude wie das MASP untergebracht war. Diese enge Verbindung zeigte sich auch im Ausstellungsaufbau: Da Bill aufgrund der Planungsarbeiten zur Gründung der Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG) nicht selbst nach Brasilien reisen konnte, übernahm Alexandre Wollner – einer der ersten IAC-Studierenden – die Umsetzung der Schau nach einer genauen Skizze von Bill.

Während Bills Ausstellung in der brasilianischen Kunstkritik nur geringe Beachtung fand, stiess sie bei zahlreichen brasilianischen Kunstschaffenden auf grosses Interesse. Besonders diejenigen, die bereits abstrakt-geometrisch arbeiteten – wie Waldemar Cordeiro, Geraldo de Barros oder Mary Vieira – fühlten sich durch die Ausstellung in ihrer künstlerischen Praxis bestätigt. Mary Vieira, Alexandre Wollner und Almir Mavignier entschieden sich später sogar für ein Studium an der Hochschule für Gestaltung in Ulm, die 1953 ihren Lehrbetrieb aufnahm.

Grössere Aufmerksamkeit erlangte Max Bill mit seiner Teilnahme an der 1. Bienal de São Paulo, die im Herbst 1951 in dem 1948 gegründeten Museu d’Arte Moderna (MAM) eröffnet wurde. Geplant war, gleich mehrere seiner Werke im Schweizer Pavillon zu zeigen. Letztlich reichte Bill allein die Skulptur dreiteilige einheit ein, die zuvor im Museu de Arte de São Paulo (MASP) ausgestellt worden war und nun im internationalen Skulpturenbereich präsentiert wurde. Mit Unterstützung des argentinischen Jurymitglieds Jorge Romero Brest – Bills Ideen zur konkreten Kunst kursierten bereits seit Mitte der 1940er-Jahren in Argentinien – erhielt das Werk den Grand Prix für Plastik. Die Auszeichnung für dreiteilige einheit wurde von der zeitgenössischen Presse als «Markstein für die Entwicklung der modernen Kunst in Brasilien» gefeiert – und als ein «Paradigma der geometrischen Abstraktion» gewürdigt. Konkrete Kunst war auch im Schweizer Pavillon präsent, mit Arbeiten von Richard Paul Lohse, Leo Leuppi und Sophie Taeuber-Arp.

Max Bills Konzept der Moderne fiel in Brasilien auf fruchtbaren Boden – begünstigt durch Fortschrittsglauben und gesellschaftliche Umbrüche. Seit den 1920er-Jahren erlebte das Land eine rasche Urbanisierung und Industrialisierung, die ab 1945 weiter an Fahrt aufnahmen.

Ein bedeutender Ausgangspunkt für die brasilianische Moderne in der Kunst war die Semana de arte moderna von 1922, ein Kulturfestival, bei dem Künstler:innen verschiedener Disziplinen für eine eigenständige brasilianische Kultur eintraten. In diesem Kontext entstand 1928 Oswald de Andrades Manifesto Antropófago, das die Aneignung fremder – vorwiegend europäischer – kultureller Einflüsse durch ein symbolisches «Verschlingen» (Antropophagie) beschreibt. Ziel war es, eine eigenständige brasilianische Kunst und Identität zu entwickeln beziehungsweise zu fördern.

Das Projekt der kulturellen und gesellschaftlichen Modernisierung zeigte sich auch institutionell – etwa in der Gründung neuer Museen: Exemplarisch zu erwähnen ist neben dem schon genannten Museu de Arte de São Paulo 1947 und dem Museu de Arte Moderna in São Paulo 1948 das im selben Jahr eröffnete Museu de Arte Moderna in Rio de Janeiro. Über den klassischen Ausstellungsbetrieb hinaus boten sie Plattformen für eine innovative Kunstvermittlung. Eine zentrale Rolle spielte zudem die Biennale von São Paulo, die mit Einzelausstellungen internationaler Künstler:innen wie Alexander Calder, Piet Mondrian, Paul Klee (alle 1953) oder Sophie Taeuber-Arp (1955) den Blick für die internationale Avantgarde öffnete.

Dass Bill mit seinen Werken wesentliche Impulse für eine moderne Formensprache setzte, steht ausser Frage. Auch wenn in Brasilien bereits konstruktiv-konkrete Tendenzen vorhanden waren, formierten sich spezifische Künstlergruppen erst nach Max Bills Ausstellungen. 1952 entstand in São Paulo die Grupo Ruptura (bis 1959), die – wie die von Theo van Doesburg und Max Bill entwickelte Definition der Konkretion – eine objektive und autonome, nur auf sich selbst verweisende Kunst in den Fokus rückte. In Rio de Janeiro folgte 1954 das lose Künstlerkollektiv Grupo Frente (bis 1956), zu dessen Mitgliedern auch Lygia Clark zählte. Im Unterschied zur streng rationalen Ausrichtung der Grupo Ruptura spielten in ihren Werken auch Intuition und Individualismus eine Rolle.

Höhepunkt der konkreten Kunst in Brasilien war die von beiden Gruppen initiierte I. Exposição nacional de arte concreta, die 1956 in São Paulo und 1957 in Rio de Janeiro stattfand. Dort kamen allerdings auch die unterschiedlichen künstlerischen Ansätze deutlich zum Vorschein. Die Differenzen führten dazu, dass einige ehemalige Mitglieder der Grupo Frente – unter ihnen Lygia Clark – eine Neuinterpretation von konkreter Kunst vorschlugen, die Ferreira Gullar 1959 im Manifesto neoconcreto sowie in dem ins gleiche Jahr datierenden Text Teoria do não-objeto (Theorie des nicht-objekts) formulierte. Die Kritik des in Rio de Janeiro initiierten Neoconcretismo richtete sich an jene Künstlergruppen, die sich zu stark an einem objektiv-rationalen, europäisch geprägten Kunstverständnis orientierten. Ohne sich komplett von der konkreten Kunst zu lösen – das geometrische Formenvokabular sollte nach wie vor verwendet werden –, verweigerten sich die Neokonkreten einer wissenschaftsgläubigen Haltung und stellten dafür den Ausdruck in den Mittelpunkt: «Neokonkrete Kunst geht, indem sie die absolute Integration dieser Elemente [Zeit, Raum, Form, Farbe] bestätigt, davon aus, dass das von ihr benutzte ‹geometrische› Vokabular komplexe, menschliche Realitäten auszudrücken vermag.» Kunstwerke sollten nicht mehr nur gesehen, sondern mit allen Sinnen erlebt werden können. Ihre Kunst war auf die aktive Beteiligung der Betrachter:innen ausgerichtet. Entsprechend dem Manifesto antropófago wollten sie sich von den dominanten kulturellen Einflüssen Europas lösen, um zu einer eigenen Moderne zu finden, in der sich ein brasilianischer Ausdruck manifestiert.

Max Bill wurde 1953 vom brasilianischen Aussenministerium zu einer Vortragsreihe in São Paulo und Rio de Janeiro eingeladen. Mit seinem Vortrag Der architekt, architektur und gesellschaft, in dem er die brasilianische Moderne scharf kritisierte, löste er eine landesweite Debatte aus. Bill attestierte der zeitgenössischen Architektur eine Tendenz zum Ornamentalen und Nutzlosen sowie eine Vernachlässigung ihrer sozialen Funktion. Seine Kritik richtete sich insbesondere gegen Oscar Niemeyer, dessen kurvenreiche Bauten er als «exzessiven Barock» und «Dschungelwuchs im schlimmsten Sinn» bezeichnete. Niemeyer nahm 1955 in der Zeitschrift Moduló explizit Bezug auf Bills Kritik. Er war der Meinung, dass die brasilianische Architektur keine wirksame soziale Verankerung habe, verschärft durch das Fehlen einer industriellen Bauweise mit Fertigbauteilen: «Aus diesen Gründen weigern wir uns, innerhalb der bestehenden Gesellschaft auf eine härtere und kältere – Europa-orientierte – Architektur zurückzugreifen, genauso, wie wir eine ‹soziale Architektur› ablehnen.» Niemeyer strebte eine neue Plastizität mit konstruktiven Elementen an und nicht die Wiederholung starrer Geometrien. Infolge seiner Kritik wurde Bill letztlich nicht wie vorgesehen als Jurymitglied für Architektur zur Biennale eingeladen, sondern als Jurymitglied für Bildende Kunst.

Während seiner ersten Brasilienreise dürfte Max Bill Lygia Clark erstmals begegnet sein. Clark, die unter anderem bei Roberto Burle Marx und in Paris bei Fernand Léger studiert hatte, begann sich damals malerisch mit der «organischen Linie» auseinanderzusetzen. Dabei verstand sie den Bildrahmen nicht länger als Begrenzung, sondern als integralen Bestandteil der Komposition. Sie bezog ihn farblich ein und nutzte Abstand zwischen Bild und Rahmen als verbindendes Element, das in den Raum hineinwirkt.

Aus ihrem Verständnis des Kunstwerks als Körper im Raum entwickelte Clark ab 1960 die Werkserie Bichos (Tiere) – bewegliche Skulpturen aus geometrischen Metallplatten, die über Scharniere miteinander verbunden sind und vom Publikum manuell verändert werden können. Im Haus Konstruktiv zeigen wir nun eine Ausstellungskopie dieser Arbeiten, die Besucher:innen dazu einlädt, das Objekt eigenhändig zu bewegen.

1963 wandte sich Clark dem Faszinosum Möbiusband zu, wobei sie den entscheidenden Impuls dazu bereits Jahre zuvor erhalten hatte: «Max Bill war es, der mir, als er sich in Brasilien aufhielt, zeigte, wie man ein Möbiusband herstellt. Das war meine erste grosse Entdeckung – ich habe unzählige Nächte damit verbracht, dieses Phänomen zu erforschen … Viele Jahre später, als mir die traditionellen Ausdrucksmittel nicht mehr genügten, schuf ich Caminhando – ausgehend vom Möbiusband.»

Die konzeptuelle Arbeit Caminhando (Unterwegs, 1963), die auch im Haus Konstruktiv zu entdecken ist – besteht aus Papierstreifen, Schere, Klebstoff und einer Handlungsanleitung der Künstlerin: Die Nutzer:innen werden instruiert, einen weissen Papierstreifen verdreht zu einem Möbiusband zu verkleben. In einem nächsten Schritt soll dieses Band mit einer Schere der Länge nach geschnitten werden, bis der Ausgangspunkt erneut erreicht ist. An dieser Stelle erfolgt eine bewusste Entscheidung des oder der Handelnden: Der Schnitt kann entweder links oder rechts der ursprünglichen Linie fortgeführt werden. «Der Gedanke der Wahl ist dabei entscheidend, auf ihm beruht der ganze Sinn dieses Experiments. Das kreative Werk nämlich ist der Akt der Handlung an sich.» Wahrnehmungsgewohnheiten werden auf diese Weise durchbrochen und eine «Erfahrung einer Zeit ohne Grenzen und im endlosen Raum» ermöglicht.

Kurz darauf schuf Clark die Werkserien O dentro é o gora (Das innen ist das aussen, 1963), Trepantes (Larven, 1964) und Obra moles (Weiche werke, 1964), Objekte, die gleichfalls auf dem Prinzip des Möbiusbandes beruhen, aber aus flexibleren Materialien wie dünnem Metall oder Kautschuk hergestellt sind, sodass sie sich auch um Steine, Baumstämme oder menschliche Körper legen liessen.

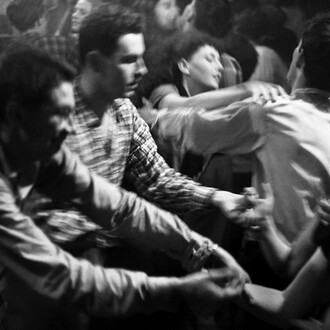

In Diálogo de mãos (Dialog der hände, 1966) verbindet eine elastische, zum Möbiusband gedrehte Bandage zwei Handgelenke. Die Hände werden zu Hauptakteuren einer partizipativen Skulptur, die sich erst in diesem Kontakt, in der gemeinsamen sensorischen Erfahrung, verwirklicht: Die Bewegung der Hände bewegt auch das Band und verwischt Gegensätze wie innen und aussen, rechts und links, oben und unten. Clark ermöglicht damit eine Erfahrung von räumlicher Entgrenzung. Im Unterschied zur konkreten Kunst Max Bills, die auf Dauerhaftigkeit und Selbstreferentialität zielte, ist Clarks Arbeit flüchtig und erfahrungsbasiert. Diálogo de mãos markiert somit einen Schlusspunkt in der Auseinandersetzung mit der konkreten Kunst und eine Neusetzung der brasilianischen Moderne im Sinne des Manifesto antropófago.